サンドペーパー・紙やすりの失敗しない選び方!種類と使い方もご紹介

DIYをする上で欠かせないのがサンドペーパー。つまりは紙やすりですね。紙やすりなんて、技術の授業でしか使ったことないし、いまいち用途がよくわからない…という方、多いんじゃないでしょうか?実は紙やすりの使い道は結構幅広く、金属のサビ取りや、ツヤ出しにも使用できるんです。DIY以外にも便利なサンドペーパー。種類や使い方まで基本から解説しますね!

本記事内ではアフィリエイト広告を利用しています

サンドペーパーの種類は5つ

やすり、と聞くと削ることが用途のようなイメージがあるかもしれません。でも、サンドペーパーのお仕事はずばり、研磨。基本的な用途は、磨くことなのです。

一口に磨く、と言っても何を磨くか、どの程度磨くかには様々ありますよね。まずは種類からご紹介します。サンドペーパーは、大きく分けて5種類!

紙やすり

最もスタンダードなサンドペーパーです。木工で使う、いわゆる紙やすり。

厚紙に黄色い砥粒(研磨するための粒子)がコーティングされたもので、主に木材の研磨に使います。厚紙でできているので耐久性はそこそこ。また、研磨したときに出るクズが砥粒の中に入って目詰まりを起こしやすいのもデメリットです。

消耗品として使うのが正解ですね!

KAKURI 紙ヤスリMIXセット 12枚入(80・#150・#240・#400×各3枚)

こちらは表面が粗いものから細かいものまで、あらゆる粗さの紙やすりがセットになった便利な商品。どの粗さをどのような作業の際に使えばいいのかは後ほど説明するのでそちらをご参考に♪

耐水ペーパー

耐水ペーパーは簡単に言うと紙やすりの耐水バージョン。

紙やすりは厚紙でできているため、水に濡れるとふやけてしまいます。でも、この耐水ペーパーは耐水紙でできているため、水研ぎができるのがポイント。

ちなみに水研ぎとは、やすりを水に濡らしてから研ぐこと。水研ぎのメリットは、水で表面を削ったクズを流しながら研磨ができるので、目詰まりを起こしにくいこと。また、研磨するときに発生する摩擦熱を水で緩和できることも水研ぎのいいところです。

WINOMO 紙ヤスリ 耐水ペーパー 6枚セット(1500 2000 2500 3000 5000 8000 各1枚)

こちらも、何種類かの粗さがそろった耐水ペーパーのセットです。ブラシで落ちないトイレの汚れなど、水に触れるものの掃除にもとても便利です。

布やすり

紙やすりと違って、紙ではなく布に砥粒がコーティングされたものです。紙よりも耐久性があるので金属の研磨も可能です。

布でできていることの利点は、もう2つ。紙よりも曲がりやすいので曲面を磨くのに適しているのです。さらに、やすりをくっつけて効率よく研磨する機械、電動サンダーにくっつけて使用することもできます。

Astage(アステージ) AC 布ヤスリミックスセット 6枚入り B-4

こちらも粗め、普通、細かめの布やすりが2枚ずつ入ったもの。金属を磨くのに適していて、サビ取りに使うことも可能です。

空研ぎやすり

からとぎやすり、と読みます。厚紙に砥粒がコーティングしてあるというところまでは紙やすりと同じです。空研ぎやすりは、その上から合成樹脂や目詰まり防止剤が表面に加工されているやすりです。

水研ぎはできませんが、紙やすりよりも耐久性が高くて、目詰まりしにくく、長く使えるものです。こちらも電動サンダーに取り付けて使用できます。

BIGMAN(ビッグマン) 空研ぎ紙ヤスリ 400 DIY、ホビー、キッチンやトイレの掃除に

紙やすりと同じように使えるものの、かなり耐久性は高い空研ぎやすり。こちらは粗さは400番なのでかなり細かいもの。ツヤ出しなどに使えます。もし表面を滑らかにしたい場合は400番以下の番号を購入してみましょう。

ポリネットシート

これはメッシュ状、つまり網目状になっているやすり。

耐久性も高く、ジュエリーなど金属の研磨に適しています。網目状のため、もちろん目詰まりしにくく、また両面が使えるので便利です。さらに、曲がりやすいので曲面も磨きやすく、種類にもよりますが水研ぎも可能です。

好きなサイズにカットして使えるメッシュ状のやすりです。こちらも粗さは400番。どれくらいの粗さをどんな用途に使用するかは後ほど説明するのでそちらをご参考に!

サンドペーパーにもこんなにたくさん種類があるんですね。それぞれに合ったものを見つけましょう。

ちなみに紙やすり、耐水ペーパーは基本的に耐久性があまりすぐれていないので使い捨てっと思って使用しましょう。その他のものは表面が傷ついたり全体的にふにゃふにゃになったら交換しましょう。

やすりの番号は「目の粗さ」を表している

全ての種類のやすりにはそれぞれ「番号」があるんです。この番号は、やすりの砥粒が粗いか細かいかを表す指標の数字。

やすりの目の粗さのイメージは、土遊びをした遠い昔の日のことを思い出してみてください。目で見てつぶつぶ感のわかる大きさの砂と、手で触るとさらっさらで水に濡らすとどろっどろの砂。

やすりも見て少しつぶつぶ感のわかるものと、触ればわかるけど見た目にはさらっとしてそうなものがあります。つぶつぶの方を粗い、さらさらの方を細かい、と表現します。

番号には、大体40番から2000番まであります。

数字が小さいほど砥粒は粗く、数字が大きいほど細かい。

数字の大きさと粒の大きさが逆なのが、なんとも覚えづらいですよね……。粒の数が数字の大きさで、同じ面積にいる粒の数が多いほど目が細かい、とかって覚えればいいんですかね?

何はともあれ、それぞれの番号の使い道の目安を紹介します。

40~100番

最も目が粗いやすりです。表面をなめらかにするというよりは、形状を修正するのに使用します。角ばった木材を丸くしたり、またペンキを剝がしたりするのにも使えます。

サンドペーパーを使う順番は、粗いものから細かいものへ!

基本的には40~100番のやすりで削った後に、細かいやすりで表面をなめらかにすることを前提として使いましょう。

120~200番

目は粗いですが、形状は変えなくていいものに使います。

・木材を塗装する前に表面をなめらかにする下準備

・金属のでこぼこしたサビやコゲの研磨

なんかに使えます。

200~320番

粗くもなく、細かくもなく普通の粗さです。表面が平たい状態でさらになめらかにするときに使います。粗いやすりで研磨したあとの仕上げにも使えます。

400~480番

かなり細かいです。木材に塗装をした後の仕上げや、ツヤ出しに使います。

600番~

最も細かい種類のやすり。金属や石、堅い木材などキズを付けたくないもののツヤ出しに使いましょう。特に金属面は800番以上のものを使うのがおすすめです。

このように、サンドペーパーといっても種類も目の粗さもさまざまです。用途をしっかり見極めて選びましょう♪

研磨材によって用途が変わる

私たちが普段、サンドペーパーと呼んでいるアイテム。これらの商品は、紙や布に後から研磨剤を接着したものです。

この研磨剤のおかげで、木や金属をかんたんに研磨することができるのですが……。実は、研磨剤の種類によって使用用途が変わるんです!

サンドペーパーととことん活用するために、種類や目の粗さだけでなく、研磨剤の種類も覚えておきましょう。

研磨材の種類

サンドペーパーに使われている研磨剤は、主に4種類です。まずは、それぞれの特徴をチェックしてみましょう。

酸化アルミニウム

「インターネット通販やホームセンターでサンドペーパーを購入している」という場合、もっとも多く見かける研磨剤が酸化アルミニウムです。

酸化アルミニウムには、天然のものと人造のものがあります。天然のものは、コランダムという鉱物のため高価格。逆に、人造の酸化アルミニウムは安価で製造できるため、幅広い商品に使われています。

炭化ケイ素

炭化ケイ素は、その名のとおり炭素とケイ素からなる研磨剤です。酸化アルミニウムと同じく、手ごろな価格で購入できるため。こちらも見かける機会が多いでしょう。

炭化ケイ素には、「黒色炭化ケイ素」と「緑色炭化ケイ素」の2種類があり、それぞれ違った素材の研磨に使われます。

立方晶窒化ホウ素

立方晶窒化ホウ素は、窒素とホウ素からなる研磨剤です。ダイヤモンドに次ぐと言われるほど、硬い研磨剤として知られています。熱にも強い特性があり非常に便利な研磨剤ですが、高価格のためDIY向けではありません。

ダイヤモンド

言わずとしれた、硬い鉱物の代表であるダイヤモンド。その研磨力は強く、宝石としての価値もあることから、非常に高級な研磨剤となっています。

一般家庭ではほぼ見ることはありませんが、製造、磨きに携わるプロの現場ではダイヤモンドを利用した研磨剤が活躍しています。

用途の違い

研磨剤には4つの種類があることが分かりました。次に、それぞれに向いた用途を見てみましょう。

酸化アルミニウム

酸化アルミニウムでの研磨に向いているのは、木や鉄、鋼の研磨です。比較的、どの素材とも相性が良いという特徴があります。

炭化ケイ素

炭化ケイ素での研磨は種類によって向いている素材が変わります。黒色炭化ケイ素の場合は、アルミや銅。緑色炭化ケイ素は、石やガラスの研磨に多く使われるでしょう。

鉄や鋼とは、相性が悪い研磨剤です。耐水ペーパーへ主に使用されているのも、炭化ケイ素です。

立方晶窒化ホウ素

立方晶窒化奉仕での研磨に向いているのは、鉄や鋼の研磨です。苦手な素材が少ない、オールラウンドな研磨剤です。

ダイヤモンド

最大の硬さを誇るダイヤモンドは、すべての素材を磨き上げることができます。一点、鉄や鋼の研磨は、ダイヤモンドを傷める原因となるため、立方晶窒化ホウ素を使用するようにしましょう。

基本的な使い方

それではサンドペーパーを使う上での基本的な手順を解説します。

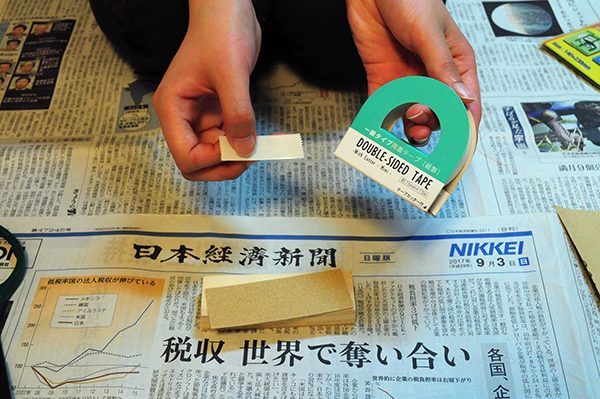

・カッター

・両面テープ

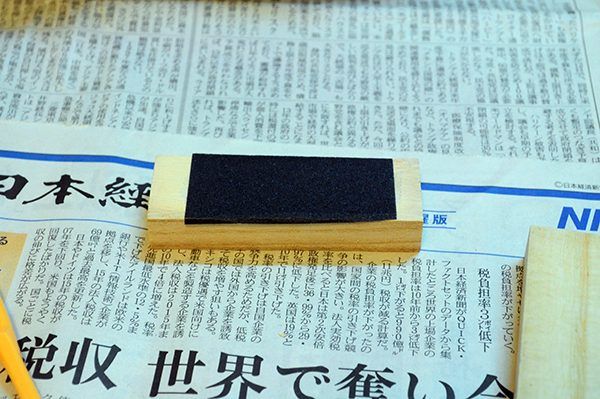

・当て木(サンドペーパーを貼り付けて使う木。手のひらサイズの木の切れ端で構いません。)

・歯ブラシ

・ほうきとちりとり

・雑巾

サンドペーパーを手のひらに収まるくらいのサイズに切りましょう。ただし、手でびりっと破くのはNG。当て木のサイズに合うように折りたたみ、その線に沿ってカッターでまっすぐに切りましょう。

当て木に両面テープで貼りつけてから、研磨しましょう。

当て木の他にも、サンドペーパーホルダーなんてものもホームセンターなどで売っています。これは、サンドペーパー専用の貼り付けて使えるホルダーです。取っ手も付いているので、とっても便利です。

研磨で大切なのは力を入れて強く擦るのではなく、弱い力で何往復もさせることで磨くこと。

力を入れすぎると目詰まりの原因になります。

軽く何回か擦って歯ブラシでクズを払う、というのを何度も繰り返して研磨しましょう。また、木材を研磨する場合は、木の目と同じ方向に擦りましょう。

研磨が終わったらクズ、粉は必ずほうきで集めてゴミに出しましょう。そのまま放っておくと、シロアリが集まってしまう可能性があります。研磨した後の表面は、粉が残らないように雑巾で水拭きして完成です。

細かい部分、狭い面積は木の棒などに巻き付けて使用すると便利です。

せっかくサンドペーパーで擦っても、やり方が違っているとあまり効果がないんです。大事なのは入れる力ではなく、擦る回数。それを意識して少しずつなめらかにしていきましょう。

耐水ペーパーの使い方

水で流しながら研磨できる耐水ペーパー。水に触れるもの、トイレやお風呂場でなかなか落とせない水アカ落としにも使えます。

・カッター

・両面テープ

・当て木

・洗面器やバケツなど水を溜められるもの

・ペットボトル

上のサンドペーパーの手順と同じように、耐水ペーパーを手のひらくらいのサイズにカッターでカットして両面テープで当て木に貼り付けましょう。

ちなみに、水アカを落とすのに使う場合はこの工程は不要で、そのまま使いましょう。

この場合も軽い力で何度も擦りましょう。円状に擦ってしまうとペーパーの跡がついてしまうので、小さい面積を少しずつ研磨しましょう。

クズが出てきたり水分がなくなってきたら、ペットボトルなどに入れた水でクズを流します。また、ペーパーが乾いてきたと感じたら再度ペーパーを水につけて研磨しましょう。

販売価格はどれくらい?

それでは、代表的なサンドペーパーの販売価格を見ていきましょう。

紙ヤスリの値段は?

紙ヤスリはかなりお安いので、気軽に使うことができます。たとえば、このミニ紙ヤスリセットはインターネット販売で200円台です。

ネットで買うと安すぎて送料の方が高くなってしまうので、ホームセンターで買う方がいいかもしれませんね。

おすすめ [PR]

耐水ペーパーの値段は?

耐水ペーパーは紙ヤスリよりは価格が上がりますが、1枚100円以下で購入することができます。

ただ、セットとなると1,000円前後になることが多いようです。自分の作業に必要な分を考えて購入すると良いですよ。

おすすめ [PR]

おすすめ [PR]

布やすりの値段は?

布やすりも、少量でしたら200円台で購入できます。ただ、目の粗さの違うセット商品になると、価格が上がって1,000円前後になってきますね。

目の粗さによっても変わってきますが、曲面や金属が磨ける便利な商品ですから、セットで持っていてもいいと思います。

おすすめ [PR]

おすすめ [PR]

空研ぎやすりの値段は?

空研ぎやすりは紙ヤスリと同じく安いので、30枚セットなど、ある程度の枚数を一度に購入して使うことになりますね。

ミニセットでよければ300円台で購入することができますが、サイズを大きくして目の種類を増やすと、1,000円弱くらいになってきます。

おすすめ [PR]

おすすめ [PR]

ポリネットシートの値段は?

ポリネットシートは両面使える上に、色々な用途に使える便利なサンドペーパーです。その分価格も高め。3枚セットで1,000円程度かかると考えて良いでしょう。そのため、目的に合わせて購入した方がいい商品ですね。

おすすめ [PR]

ダイヤモンドシートのお値段は?

研磨力の高いダイヤモンドでできたサンドペーパーも、もちろん購入できます。

しかし流石のお値段と言ったところで、3,000円弱となっています。これがあれば何でも磨けそうですが、プロ用になりますね。

シートで買うと高いですが、たとえばお風呂の鏡にこびりついた汚れを取るためのダイヤモンドの研磨グッズは、お風呂掃除グッズ売り場で見ることができるはず。

そちらはシート状ではありませんが、小さいため、もう少し安く買えそうです。

おすすめ [PR]

基本的にはセットがおすすめ

サンドペーパーは、目の粗さごとに購入できます。ただ、使ってみて「やっぱりもっと粗い方が良い」「もっと細かい方が良かった」という風に、色んなサンドペーパーが必要になるシーンは多いはず。

一枚一枚購入するよりも、番号が違うサンドペーパーがセットになっている商品を購入しておくのが、これからのDIYに役立ちます。

まとめ

いかがでしたか?サンドペーパーの基本を抑えることができたでしょうか?これを知らないでDIYは語れません。種類や番号を見極めて、完璧に使いこなせばもっとDIYが楽しくなりますよ!

※本記事の内容は、本記事作成時の編集部の調査結果に基づくものです。

※本記事に掲載する一部の画像はイメージです。

※本記事の内容の真実性・確実性・実現可能性等については、ご自身で判断してださい。本記事に起因して生じた損失や損害について、編集部は一切責任を負いません。

※記事で紹介した商品を購入すると、売上の一部がユアマイスター株式会社に還元されることがあります。

※本記事のコンテンツの一部は、アマゾンジャパン合同会社またはその関連会社により提供されたものです。これらのコンテンツは「現状有姿」で提供されており、随時変更または削除される場合があります。