【無印良品】せいろの使い方を初心者が実体験レビュー!注意点や失敗しないコツを徹底解説

売り切れ必至の無印良品の竹材せいろ(蒸篭)をついにゲット!初心者の編集部員が実際に使ってみて、せいろの使い方や失敗しないコツを徹底レビューします。準備から片付けまでの手順や注意点を実体験を元に解説し、「どう使えばいいの?」「洗い方は?」「手入れはどうする?」といった疑問も解消。さらに、簡単に作れる「朝ごはんプレート」や「ポッサム風豚小間蒸し」など、おすすめレシピも紹介。これからせいろに挑戦したい方は必見です!

本記事内ではアフィリエイト広告を利用しています

目次

売り切れ前にゲット!無印良品のせいろ(蒸篭)を買ってみた

無印良品のせいろ(蒸篭)がずっと気になっていたのですが、近くの店舗はいつも在庫切れ。今回は無印良品のネットストアでようやく在庫を見つけ、購入することができました!

無印良品のせいろの魅力は、シンプルなデザインながらしっかりとした作りで、本格的な蒸し料理が手軽に楽しめるところ。蒸し板などの関連アイテムも充実しているので、せいろデビューにもぴったりです。

ネットストアでも在庫は流動的で、タイミングによってはすぐに「在庫なし」になることも。無印良品公式のAmazon店や楽天市場店でも取り扱いがあるので、そちらもあわせてチェックしてみるのがおすすめです!

せいろは小サイズと大サイズどっちを選ぶべき?

今回は、大サイズが売り切れていたこともあり、小サイズ(18cm)のせいろを購入しました。せいろを初めて買う方にとっては、「小サイズと大サイズ、どっちを選べばいいの?」と悩むポイントですよね。まずは以下に、無印良品のせいろ2サイズのスペック比較をまとめてみました。

| 小サイズ(18cm) | 大サイズ(23cm) | |

| 価格(税込) | 本体:1,090円 フタ:690円 | 本体:1,490円 フタ:890円 |

| 本体サイズ(外寸) | 約直径18×高さ8cm | 約直径23×高さ8cm |

| 重量(梱包材含む) | 本体:約170g フタ:約80g | 本体:約260g フタ:約130g |

| 素材 | 本体:竹ラタン 芯材:ポプラ材 | 本体:竹ラタン 芯材:ポプラ材 |

| 対応人数目安 | 1~2人 | 2~4人 |

せいろは、用途や家族構成によって選ぶサイズが変わってきます。「ちゃんと使いこなせるか不安…」という方は、まずは小サイズを1つ試してみるのがおすすめ。

我が家も実際に使ってみてすっかり気に入り、追加でもう1つ小サイズを購入しました。今では2段で蒸すのが定番スタイルになっています!サイズ選びに悩んでいる方は、以下も参考にしてみてくださいね。

・一人暮らしの方

・朝食やお弁当のおかずを少量作りたい方

・せいろ初心者で、まずはお試しで使ってみたい方

・収納スペースに限りがある方

・2人以上の家庭

・メイン料理として蒸し料理を楽しみたい方

・見映えを重視したい方

・蒸し料理を生活の中心にしたい方

竹材 蒸篭(せいろ)/本体 深型 小

竹材 蒸篭(せいろ)/蓋 深型 小

竹材 蒸篭(せいろ)/本体 深型 大

竹材 蒸篭(せいろ)/蓋 深型 大

無印良品のせいろの使い方|初めてでもうまくいったリアル体験談

せいろ初心者のワタシト編集部員が、準備から実食、片付けまでの流れを実体験をもとに解説します。「せいろって難しそう」と感じている方も多いかもしれませんが、実際に使ってみると意外と簡単で、手軽においしい蒸し料理が楽しめますよ!

・無印良品 アルミ 蒸篭(せいろ)用 受け台

・無印良品 竹材 蒸篭(せいろ) 小 本体

・無印良品 竹材 蒸篭(せいろ) 小 蓋

・無印良品 蒸篭用 クッキングシート

今回は、無印良品でせいろだけでなく、受け台とクッキングシートも一緒に購入!鍋はせいろより2cm大きい20cm鍋をチョイスしました。

まず、洗剤は使用せず、せいろについていた埃や汚れを流水でサッと洗い落とします。ホコリや汚れは気にならなかったので、軽く流水で洗うだけで十分でした。

・鍋に設置する面を濡らす

鍋にせいろを設置する面を少し濡らしておくことで、焦げ付き防止になります。

・洗剤は使わない

竹製のせいろは洗剤が残ると風味や匂いに影響を与えることがあるため、流水で洗います。

・必ず流水で洗う(つけ置き厳禁)

せいろは竹の性質上、水を吸収しやすいので、つけ置き洗いはNG。長時間の水浸しは変形や割れの原因になります。

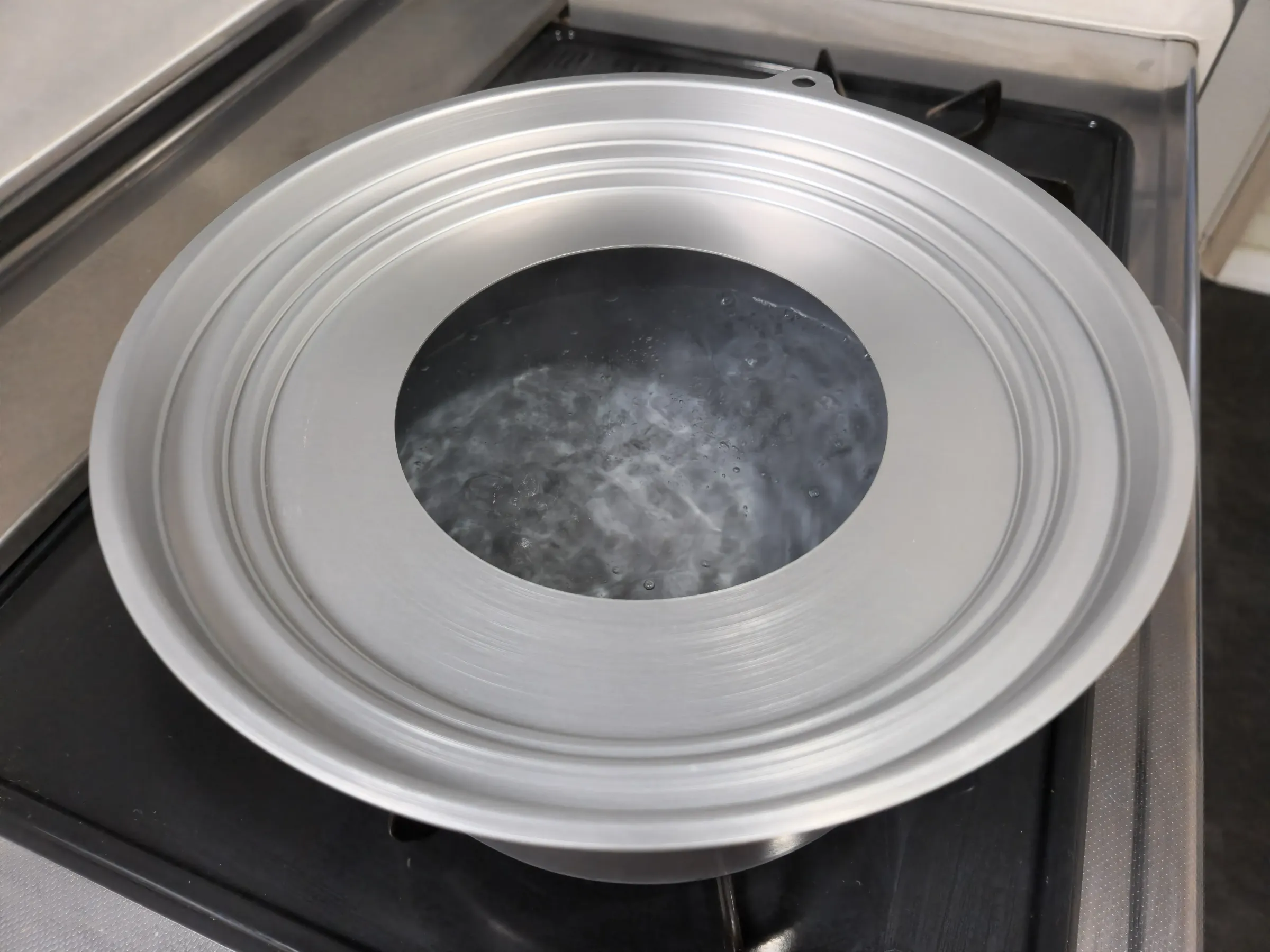

続いて、水を入れた鍋に受け台をセットして沸騰させます。今回は18cmのせいろと20cmの鍋を使用したので、鍋の上にそのまませいろを乗せることもできましたが、焦げ付き防止のために、無印良品で購入した受け台を使いました!無印良品の受け台は、直径20~24cmの鍋やフライパンに対応しています。

・鍋はせいろの直径より1~2cm大きいサイズ

せいろを直接鍋に載せる場合、せいろより1~2cm大きい直径の鍋を選びましょう。

・受け台を使用するのもおすすめ

受け台を使うことで、ぴったり合う鍋がなくても問題なく使用でき、せいろと鍋が直接接触せず、焦げ付き防止ができます。

アルミ 蒸篭(せいろ)用/受け台 直径20-24cmフライパン対応

新品のせいろは、使用前に空蒸しをするのが良いと聞いて、実際に試してみました。正直、めんどくさがりなので最初は少し手間に感じましたが、沸騰したお湯に蓋をしたせいろを乗せて10分ほど蒸すだけと、とても簡単だったので、長持ちさせるためにもやってよかったです。「本当に面倒で無理」という方は、省略しても問題ないそうです!

・竹の素材臭を取り除ける

・乾燥していた木に適度に水分を馴染ませて、割れや変形を防ぐ

・雑菌の除去になる

続いて、せいろに食材を入れます。今回は、無印良品のクッキングシートを敷いて、冷蔵庫に眠っていた、冷凍サーモンハラス、冷凍インゲン、冷凍さつまいも(加熱済み)、えのき、キャベツを入れました。

無印良品のせいろ用クッキングシートは、穴ありタイプなので、蒸気の流れを妨げず、食材を均等に蒸し上げることができるそうです!

・食材を直接入れてもOK

食材のニオイ移りや汚れ、肉汁などの水分の染み込みを防ぎたい場合は、クッキングシートを使うのがおすすめです。

・調味料の漏れを防ぐなら穴なしタイプのクッキングシートを使う

穴ありタイプでは蒸気の流れは確保できますが、調味料が漏れるのを防ぎたい場合は穴なしタイプを使うと良いです。

・せいろを2段に重ねて使う場合は入れ方に注意

蒸気の通り道を完全に塞がないように注意し、火の通りにくい魚や肉などの食材は下段に、火の通りやすい野菜は上段にセットしましょう。

蒸篭(せいろ)用 クッキングシート 30枚入り/約22×22cm

お湯が沸いたら、鍋にせいろを乗せて蒸します。火加減はやや強めの中火でOK。具材によって蒸し時間は異なりますが、今回は冷凍のサーモンハラスを入れたので、15分蒸しました。

・野菜類:5~10分

・魚:10~15分

・肉類:15~20分

・饅頭やシュウマイなどの点心:15~20分

食材の種類に応じて蒸し時間を調整し、ふっくらおいしく仕上げましょう。

蒸し終わったら、フタを開けて食材の火の通り具合を確認しました。竹串やフォークを食材に刺して、スッと通れば火が通った目安です。サーモンハラスは15分でしっかり火が入っていました!冷凍のさつまいも(加熱済み)もしっかりと温まっています。

竹串やフォークでチェック

食材に竹串やフォークを刺して、スッと通れば火が通った目安です。通らない場合は、さらに少し蒸してみてください。

サーモンハラスはせいろで蒸したことで、サーモン自体はジューシーだけど、脂っこさがなくなり、思った以上においしく仕上がりました。さらに、一緒に蒸したさつまいもはホクホク、野菜やキノコも蒸し加減が絶妙で、どれもおいしい…!

使い方も、お湯を沸かしている間に食材を並べ、お湯が沸いたらせいろをセットしてそのまま待つだけなので、思った以上にラク!メインもサイドもまとめて作れるし、簡単においしい蒸し料理が楽しめるので、ズボラさんにもぴったりの方法だと思います。

食べ終わったら、ぬるま湯でせいろについた汚れを落とします。汚れが少ないときは湿らせた布で拭くだけでもOKでしたが、今回はしっかり洗いたかったので、ぬるま湯とスポンジで丁寧に洗いました。サーモンハラスの脂やニオイも気にならなかったので、洗うのはスムーズにできました。

洗剤は使わない

せいろを洗う際は、洗剤は使わず、ぬるま湯で洗うことが大切です。

つけ置き洗いNG

せいろは水分を吸収しやすいので、つけ置き洗いは厳禁です。必ず流水で洗いましょう。

この日は曇っていたので、せいろは外で干しました。せいろはしっかり乾燥させないとカビの原因になるため、長く使うためにも丁寧な乾燥は大切です。保管する際は、風通しの良い場所に置き、ホコリがかぶらないように布をふんわりとかけておきました!

・しっかり乾燥させないとカビの原因に

使用後は必ずしっかり乾燥を。乾きが不十分だとカビが生えるリスクがあります。

・直射日光や乾燥機はNG

急激な乾燥はひび割れや変形の原因になるため、自然乾燥がおすすめです。

・風通しの良い場所で保管

通気性のよい場所に保管し、ホコリ避けに布をかけると良いです。

以上、無印良品のせいろを使った初体験レポでした!最初の1回目は少し慌てましたが、2回目以降はだいぶスムーズに。お湯を沸かしている間に材料を準備して、あとはのせて放っておくだけでOKという手軽さが最高でした。

そのラクさにズボラな私はすっかりハマって、小サイズを追加購入するまでに…!「せいろって難しそう」と思っている方にこそ、ぜひ一度試してみてほしいアイテムです。

冷蔵庫の残り物がごちそうに!無印良品のせいろで作る簡単レシピ3つ

実際に作ってみておいしかった、せいろを使ったおすすめの簡単レシピを3つ紹介します。どれも手間いらずなのに、せいろで蒸すだけで驚くほどおいしく仕上がります。冷蔵庫にあるものでパパッと作れるので、ぜひ参考にしてみてくださいね!

これひとつでOK!食パンの朝食プレート

・卵(耐熱容器に割り入れて塩胡椒)

・冷凍インゲン

・冷凍肉だんご(ケチャップ+ウスターソースをかけて、穴なしクッキングシートにのせて)

・キャベツ

冷凍食パンは、せいろで蒸すとふんわりモチッとした食感になり、マーガリンがじゅわっと染みて絶品。パンは厚切りの方が、より食感と風味が際立つのでおすすめです。

卵はしっかりめに火が入り、インゲンやキャベツは蒸すだけで甘みが引き立ちます。冷凍の肉だんごは温めるだけで、立派なおかずに。蒸すだけで朝ごはんが一皿完成するので、忙しい朝にもぴったりです!

ポッサム風!豚小間ともやし蒸し

・もやし

・豚こま肉

【ポッサムのたれ】

・コチュジャン 大さじ2

・味噌 大さじ2

・酢 大さじ1

・砂糖 小さじ2

・ごま油 小さじ2

・すりおろしニンニク 小さじ1

・白いりごま 小さじ1

【トッピング(お好みで)】

・サニーレタス

・キムチ

・刻みネギ

もやしを敷いた上に豚こまを広げ、せいろで10分蒸すだけ。たれは材料を混ぜるだけで簡単に作れます。蒸し上がった豚肉と野菜をレタスに包み、キムチやタレをのせれば、立派なポッサム風のメインが完成!手軽なのに、満足感たっぷりの一皿です。

これは、何度も作りたくなるおすすめのレシピ。豚こまの代わりに鶏肉や豚バラブロックにしても、また違ったおいしさが楽しめますよ!

簡単!旨みたっぷりの鮭とキノコの蒸し焼き

・舞茸

・えのき

・マーガリン(適量)

まず、底に切ったキノコを敷き、その上に冷凍鮭をのせ、マーガリンをのせて蒸したら、簡単でおいしい一品が完成!鮭とキノコの旨みがしっかり染み込んで、ご飯が進む味わいです。

穴ありのクッキングシートで調理すると、油分を抑えてヘルシーな仕上がりになります。旨みを逃さず、上から醤油をそのままかけたい場合は、穴なしのクッキングシートを使うのがおすすめです。

無印良品のせいろを実際に使ってわかった注意点5つ

2. 使用前は必ず濡らして焦げ防止

3. 空焚きしないように注意

4. 直射日光での乾燥はNG

5. 食洗機・乾燥機の使用NG

せいろは竹製で、急な乾燥に弱く、水に浸すことも破損の原因となります。使用時には、5つのポイントに注意しましょう。

最初は少し不安がありましたが、実際に使ってみると、基本的なケアさえ守ればとくに難しいことはありません。洗剤で洗いそうになったりすることもありましたが、その点だけは気をつけていました。慣れてしまえば、無印良品のせいろは長く使える素敵な調理器具です!

1. 水没や漬け置き洗いは厳禁

長時間水に浸すと、竹材が水分を吸収して変形や割れの原因になります。洗う際は短時間で済ませ、洗剤も使わないようにしましょう。洗剤を使うと、その成分がせいろの表面に残り、ニオイや味に影響を与えることがあるので注意が必要です。

2. 使用前は必ず濡らして焦げ防止

せいろを使用する前に、鍋に触れる面を軽く水で濡らしておくと焦げ付き防止になります。とくに初めて使う際には、忘れずに行うことをおすすめします。

3. 空焚きしないように注意

空焚きは、焦げや破損の原因になります。蒸している間は水の量をチェックし、必要に応じて水を追加するようにしましょう。

4. 直射日光での乾燥はNG

強い日光に当てると、せいろが割れたり変形したりする恐れがあります。乾燥させる際は、室内の風通しの良い場所で自然乾燥させましょう。

5. 食洗機・乾燥機の使用NG

食洗機や乾燥機は、せいろの竹材に高温や強い水流をかけることになるため、使うのは避けましょう。手洗いでやさしく洗うのがベストです。

無印良品のせいろで蒸し料理のある暮らしを楽しもう

今回は、無印良品のせいろを実際に使ってみたレビューをお届けしました。最初は少し気を使う部分もありますが、慣れてくるとそのシンプルな使い勝手がどんどん便利に感じられます。

せいろで蒸すと、素材本来の旨味が引き立ち、ヘルシーで栄養バランスの良い料理が手軽に楽しめるのも大きな魅力。無印良品のせいろは、きちんとお手入れすれば長く使えるアイテムです。ぜひ日々の食卓に取り入れて、蒸し料理のある暮らしを楽しんでみてくださいね!

あわせて読みたい:【最新】無印良品のレトルトカレーのおすすめランキング10選!人気の味を食べくらべレビュー

あわせて読みたい:【2025】無印良品の最新おすすめ商品26選!美容・文房具・服・食品など

あわせて読みたい:【2025年】無印良品週間は次回いつ開催?全品10オフから買うべきおすすめ商品を紹介

※本記事の内容は、本記事作成時の編集部の調査結果に基づくものです。

※本記事に掲載する一部の画像はイメージです。

※本記事の内容の真実性・確実性・実現可能性等については、ご自身で判断してください。本記事に起因して生じた損失や損害について、編集部は一切責任を負いません。

※記事で紹介した商品を購入すると、売上の一部がユアマイスター株式会社に還元されることがあります。

※本記事のコンテンツの一部は、アマゾンジャパン合同会社またはその関連会社により提供されたものです。これらのコンテンツは「現状有姿」で提供されており、随時変更または削除される場合があります。