【重曹×酢】がお掃除に大活躍!?排水口からトイレまでピカピカに!

「重曹」と「お酢」でお掃除できるって本当?重曹が使えるのは知ってるけど、お酢…?なんて方もいるかもしれません。料理に使うお酢ですが、実はお掃除にも使える便利なアイテムなんです!今回は重曹とお酢を使った掃除方法を紹介していきます。重曹×お酢、その実力はいかに?

目次

【重曹とお酢】って何がいいの?

重曹とお酢。一体なぜお掃除に使えるというのでしょうか。ここでは、重曹とお酢の実力を、

・重曹とお酢のそれぞれの特徴

・重曹とお酢を一緒に使うメリット

の2つを通して伝えていきます。

重曹とお酢それぞれの特徴

まずは重曹とお酢がどのように掃除に役立つのかをそれぞれ説明していきます♪

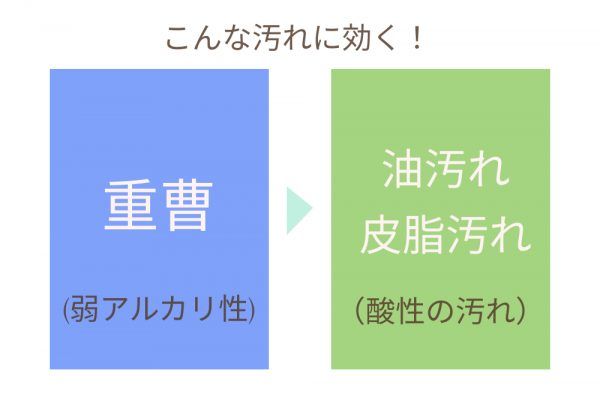

重曹の特徴

重曹は簡単に言うと、弱アルカリ性の洗浄剤。弱アルカリ性だと、酸性の汚れを落としやすくしてくれるんです。

油汚れ、皮脂汚れ、食べこぼしなど

酸性の汚れと弱アルカリ性の重曹が合わさった中和作用によって汚れが落ちやすくなるというわけですね。また、研磨作用があるので汚れを擦り落とすのも得意で、消臭効果も期待できます。

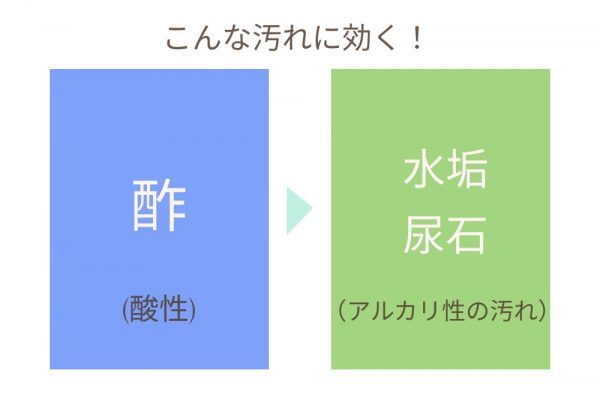

お酢の特徴

みなさんご存知の通り、調味料として使われているお酢。重曹とは反対に酸性なので、アルカリ性の汚れを落とすのを適しています。

水垢、尿石など

使い方は簡単で、お酢と水を1:1で混ぜた液体をスプレーボトルに入れて吹きかけて擦るだけ!汚れがひどい場合は時間を置きましょう。

お酢のつんとした臭いが気になるという場合はクエン酸でも代用可能なので、ぜひ活用してみてください。クエン酸とお酢の違いは、ニオイと揮発性(蒸発しやすい性質)です。

お酢…酸が蒸発しやすいが、特有のニオイがある。

クエン酸…ニオイはしないが、酸が蒸発せず残る。酸性物質が残るので水拭きが必要。

好みやその時の状況によって使い分けましょう。

重曹とお酢を一緒に使うと何がいいの?

重曹とお酢はそれぞれ違う性質を持ち、違う種類の汚れを落とすのに効果的です。ではなぜ一緒に使うと良いのでしょうか?

それは、重曹とお酢を合わせると中和作用が起きて発泡してくれるから。2つを合わせると、二酸化炭素の泡が発生します。この泡が汚れを浮き上がらせてくれるというわけです。

ただし、汚れを分解する力はないので注意してください!また、重曹もお酢も強い薬剤のような刺激がないため使いやすいのもメリットです♪

この発泡作用を活用した掃除方法を今回は3つ紹介していきます。

重曹とお酢で排水口の掃除!

先ほど説明したように、重曹とお酢を一緒に使うと汚れを浮き上がらせてくれます。この力を使って排水口の掃除をしましょう!手をあまり汚さずにお掃除できるのでおすすめですよ。

・お酢

・歯ブラシ

まずは排水口の受け皿のゴミを取り除き、洗いましょう。このとき重曹をかけて擦ると、研磨作用によって楽にお掃除できて便利です。

排水口の下が見えなくなるくらいまで重曹をたっぷり入れましょう。量が足りないと洗浄力が落ちてしまうので、ケチらずたっぷり使います。

重曹の上からお酢をかけたら、しばらく放置します。

重曹全体がしゅわしゅわするまでお酢をかけましょう。その後は5~30分ほど放置します。

最後にお湯でしっかり重曹とお酢を流せば完了です。重曹が残っていると、白い跡が残ってしまうので気をつけてください。ちなみにですが、お風呂の排水口も同じやり方でお掃除できちゃいます!

重曹とお酢でトイレの詰まりを解消!

重曹とお酢を使えば、なんとトイレの汚れも解消してくれます。

重曹とお酢を合わせて使うと中和作用で発泡しますよね。この発泡作用が、こびりついた水垢やカビ、排泄物を流しやすくなるのに役立ってくれます。汚れに泡が入り込むことで浮き上がらせ、流れが良くなるということ。

やり方はとっても簡単で、

重曹1/4カップ(150g)入れて…

お酢1/2カップ(100ml)を便器の中に入れて、40℃前後のお湯を1.5Lほど流し込みます。

1時間ぐらい待機したら、流して完了です。もちろんお酢の代わりにクエン酸も使えますよ!詳しいやり方は、こちらの記事に書いてあるのでぜひ読んでみてくださいね♪

あわせて読みたい

重曹で掃除した仕上げにお酢を使おう

続いて紹介する方法は、重曹とお酢を別々に使う方法。「え、いやいや、一緒に使うと発泡作用があるからいいんじゃないの?」と思ったみなさん、慌てないでください。実は、重曹で掃除をした後って、重曹が拭き取りきれずに白い跡が残ってしまうことがあるんです。

その残った重曹をお酢で拭き取ることによって、中和反応で浮き上がり、綺麗に拭き取れるというわけ。重曹を使ったお掃除の後に試してみください!

実際に床掃除で使ってみた

「重曹とお酢だけで、本当に掃除ができるの?」

そんな疑問に答えるべく、実際に床掃除をしてみることにしました。汗や皮脂、汚れなどがつきやすい床は、いつでもピカピカにしておきたい場所の一つ。用意するアイテムや手順もあわせてご紹介します!

・お酢

・歯ブラシ

・スプレーボトル

・ぞうきん

念のために刺激を避けて掃除をしたいなら食用の重曹を選びましょう。口に入っても大丈夫なタイプなら、キッチン付近でも安心です。

お酢は、スーパーで普通に販売されているお酢でかまいません。果実が入っているりんご酢や、糖類が入っているすし酢は床がベタベタしてしまうため避けましょう。

フローリングワイパーや掃除機を使用して、床に落ちている大きなゴミを取り除いておきましょう。先に掃除機をかけてしまうと風圧でホコリが舞ってしまうため、フローリングワイパーをかけたあとに掃除機、が基本です。

汚れがひどい部分は、重曹ペーストを作り、歯ブラシでこすって落としましょう。重曹2に対して水1の割合で良く混ぜると、重曹がペースト状になります。重曹の研磨でフリーリングまで深く傷つけることはありませんが、加工によっては剥げてしまう恐れも……。

ワックスやオイルを塗っている場合は、事前に目立たない部分で試してから、掃除を開始してください。

「重曹ペーストをお湯で作らない」

「不安な場合は、薄めのペーストにする」

といった配慮も大切です。

掃除後は重曹の部分が白く残っていますが、そのまま次の手順へ移って問題ありません。

スプレーボトルに、お酢1に対して水を2~3の割合で入れ、お酢スプレーを作ります。できあがったお酢スプレーを床全体に噴きつけて、ぞうきんで拭き取りましょう。お酢が重曹の成分を中和されるため、手順2で白く残っていた重曹汚れも綺麗に掃除できます。

掃除法によってはさらに水拭きが必要になりますが、お酢での掃除後は、水拭きの必要なし!時間がない時は重曹の手順を飛ばして、お酢拭きだけでもOKです。仕上げにお酢を使うことで、抗菌や消臭効果も期待できます。

重曹とお酢を使うときの注意点

重曹とお酢はそれぞれ使えない素材があります。

重曹は、アルミに使うと黒ずんでしまい、フローリングに使うと艶がなくなってしまいます。また、お酢は大理石に使用するとお酢が石を溶かしてしまい、光沢がなくなってしまうので気をつけくださいね。

使える素材、使えない素材を確認しつつ、重曹とお酢をお掃除に活用していきましょう。

まとめ

いかがでしたか?重曹とお酢はそれぞれ使っても、合わせて使っても掃除に役立つアイテムです。汚れに応じて使い方を工夫するとGOODですね♪お酢はクエン酸でも代用可能ですので、状況によって使い分けましょう!

※本記事の内容は、本記事作成時の編集部の調査結果に基づくものです。

※本記事に掲載する一部の画像はイメージです。

※本記事の内容の真実性・確実性・実現可能性等については、ご自身で判断してください。本記事に起因して生じた損失や損害について、編集部は一切責任を負いません。

※記事で紹介した商品を購入すると、売上の一部がユアマイスター株式会社に還元されることがあります。