挿し木できる植物で庭を華やかに!挿し木の基本知識から植物別のやり方まで徹底解説

今回は挿し木できる植物を増やすための、挿し木の基礎を徹底解説。挿し木とは何か、適期や環境、また植物別に挿し木のやり方を紹介します。挿し木をマスターできれば、お気に入りの植物を増やすことができるのでぜひ参考にしてみてください。

本記事内ではアフィリエイト広告を利用しています

挿し木ってなに?

.webp)

挿し木とは、植物の人工的な繁殖方法のひとつ。挿し木をするときには、まず茎や葉などの植物の一部から「挿し穂」と呼ばれる、新しい植物の親となるものを切りとります。次に、それを「さし床」とよばれる、挿し木の土壌となる鉢や花壇に埋めます。

ポイントを押さえれば特別な技術や道具を使うことなく、少ない苗でも効率的にその量を増やすことが可能です。基本的な挿し木の概要が分かったところで、次からは挿し木のメリットとデメリットを簡単に見ていきましょう。

メリット

挿し木のメリットは新しく苗や種を買わなくても量を増やすことができるというところ。挿し木に使う花や木と、その植物の一部を切り取ってできた「挿し穂」は動物でいう親と子のような関係をもっていて、親の性質を受け継いで育ちます。

つまりお気に入りの植物を、自分の手で再び新しく発育させることができるということ。実がなる木でこの方法を適用すると、次のシーズンもその親と同じ味が楽しめます。

さらに挿し木の可能なものなら、種から発芽させることが難しい植物も、葉や茎から増やすことができるのです。

デメリット

挿し木はこのまま聞くと夢のような技術ですが、実は初心者の挿し木の成功率はとても低いというデメリットがあります。成功すると根がしっかりとさし床に張り、「定着」するのですが、樹種によっては、ほとんど植えた挿し穂がさし土で定着しなかったり、成長が遅くなるものもあるそうです。

こうやって聞くと「初心者の私には無理かも…」と思ってしまうかもしれませんが、ポイントをしっかり押さえれば成功させることもできるので、参考にしてみてください。

挿し木の適期と環境

まずは挿し木するのにちょうどいい時期や環境について確認していきましょう。これらの要素は、挿し木の成功率を上げるにあたり、とても重要なものになっていきます。

挿し木に適した時期

挿し木の適期は以下のように樹種によって異なります。

・常緑性広葉樹:6月上旬~7月

・落葉樹:2月中旬~3月上旬(あじさい、ウツギ類、ハナミズキなどは6月によく発根する)

・常緑性針葉樹:4月、6月下旬~7月

・花木類:花が咲き終わってから1ヶ月以内

樹種によって最適な時期はさまざま。このように樹種によって違いが出てくるのは、挿し木に向いている時期が元の植物が1番成長する時期の少し前だからです。最適な時期に挿し木をすることで挿し穂の発根を良くすることができ、枝を切られた植物の回復も早くなります。

このように、挿し木をする際には挿し木したい植物に合わせて時期を考えるようにしましょう。

挿し木に適した環境

次に、挿し木をするのに適した周りの環境を見ていきましょう。

・温度:生育温度よりもやや低めの気温とするのが良いとされています。多くのものは20度から25度が目安です。

・水分:通気性と保水性に富む床土が好ましいです。挿し穂がしおれることのないように、適度な水分を保つことが重要です。

・pH(土壌酸度):やや酸性からアルカリ性の範囲がベストです。

しかし通気性と保水性に富み、このようなpHを保っている床土とはどのようなものなのでしょうか?このような環境を作り出すときに最も大事なのが、「土」です。良い土を選べば、土台となる良い環境が形成されます。

挿し木に適した良い土を選ぶポイントとしては、「腐植質を含まないもの」を選ぶということです。挿し木には赤土、鹿沼土、バーミキュライト、パーライトなどがよく使われます。

プロトリーフ さし芽・種まきの土 5L

こちらの商品は赤玉土、鹿沼土、ピートモスをバランスよく配合したさし芽・種まき用の土です。発芽・発根に注視して作られた培養土で、保水力を重視した配合になっています。挿し木に適した良い環境を作りたい際にはおすすめの商品です。

挿し木の方法の種類とその植物

挿し木の仕方は大きく分けて、

・枝挿し

・根挿し

の3種類があります。挿したい植物に合わせて、挿し方も工夫してみましょう。

葉挿し

葉の全体、またはその一部を挿すもので、主に草本類で利用されています。葉挿しは、全葉ざしと葉片挿し、葉芽挿しの3つに分けられます。そのポイントと代表的な植物を見ていきましょう。

全葉挿し:1枚の葉を挿す方法

全葉挿しできる主な植物として、以下のものが挙げられます。

ベゴニア・レックスは葉脈に沿って葉を切り取り、さし床に切った側をよく密着させ、水をたっぷり与えましょう。葉が乾かないように注意することがポイントです。

葉に着生芽とよばれる芽を形成する性質のあるセイロンベンケイソウなどは、葉を切り取って、土の上に置いておくだけで大丈夫です。

また、それとは別にペペロミア、セントポーリア、カランコエ、グロキシニアなどは茎・枝につながる柄のような部位である葉柄の切断部に発根、発芽します。それをそのまま切らずに残した上で、用意した土に仰向けにして置いておくだけで大丈夫です。(セントポーリアは葉柄を5mmほど土に挿します)

葉片挿し:葉片に切って挿す方法

葉片挿しできる植物として、以下のものが挙げられます。

サンセベリアなど葉身の長いものは、まず長さを7~8cmに切断します。次にこれをやや斜めにし、葉が伸びる方向を上にした状態で、さし床にさしましょう。

葉芽挿し:1芽・1葉少量の茎を付けて挿す方法

葉芽挿しできる植物として、以下のものが挙げられます。

葉挿しと枝挿しの中間的な方法が、この葉芽挿しです。枝挿しに比べて生育は遅れますが、同じ親から大量に増やせます。

まず葉が生えてくる芽のような部分である、細長く尖った「葉芽」の上を切り、葉の下の茎を3cmほど残しておきます。次に、その茎をタテに半分に切断した後、茎を葉が生える方向を上にして、葉の3分の1程が床土に隠れるように挿しましょう。このとき、葉が重ならないように十分に注意します。

枝挿し

木の枝を挿し穂として用いる方法です。枝挿しは緑枝挿しと休眠芽挿しの2つの方法に分かれます。やり方に違いはありませんが、使用する枝の生育状況によって呼び方に違いが出てきます。

緑枝挿し:生育中の枝の挿し木方法

緑枝挿しできる植物は、生育中の一般の木本植物です。

芽のある枝を3~5芽ごとに切り分け、上から1~2枚の葉を残して他の葉を切り取ります。葉からの蒸散による水分の消費を抑えるため、葉を3分の1ほどの大きさに切りましょう。切った挿し穂は水につけてから、少し斜めにして挿します。

休眠枝挿し:休眠芽中の木の枝を挿し穂として用いる方法

休眠芽挿しできる植物は、発育が一時的に止まっている休眠芽中の一般の木本植物です。

長さや太さが十分な枝を採取し、40~50cmの長さに切り、20本ずつ束ねて5℃程度で保存します。3月上旬など、適切な時期になったら水につけ、少し斜めにして日陰に30~35cmほど土に埋まるようにして埋めておきます。

貯蔵するときは乾燥が激しければ水をやり、乾かさないように貯蔵しましょう。

根挿し

植物の根などを挿し、葉や根などから出てくる芽を形成させる方法です。根挿しできる植物として、以下のものが挙げられます。

根挿しをすると土への定着が難しいものでも容易に定着し、普通では芽を生じないような葉や根から出てくる「不定芽」という芽が伸び、個体を増やすことができます。

根挿しに向いている植物は乾燥を嫌うので、ピートモスやミズゴケを湿らせて根挿しした土の上にかけておきましょう。

挿し木に必要な道具

ここからは、挿し木に必要な道具について書いていきたいと思います。基本的に必要になるのがこの4つ。

・ナイフまたははさみ

・発根促進剤

・(量が少ない場合は)駄温鉢

それぞれの用途を見ていきましょう。

挿し木用の土

腐植質を含まず、通気性と保水性に富んだ清潔で新鮮な土を選びましょう。

清潔なナイフやハサミ

アルス クラフトチョキ 園芸・農作業・家庭菜園用 EG-330H-W

一見きれいなナイフであっても、見えないところに雑菌がいる場合があります。挿し穂の断面に菌がつくと発根率にも影響が出てくるので、しっかり消毒した切れ味の良いものを使いましょう。

こちらの商品は普通のハサミと同じ形をしているので、扱いやすいのが特徴。さらに、刃先が細いので込み入った植物の根元にも刃が入れやすく、細かい作業に向いています。キャップつきで持ち運びもしやすく、軽くて丈夫なアイテムです。

発根促進剤

住友化学園芸 ルートン 15g

根を出す手伝いをしてくれるのが、この発根促進剤です。必須というわけではありませんが、買っておくことをおすすめします。切った挿し穂の先端を斜めに切り、先端の水分をティッシュなどで拭き取ってからこのような発根促進剤をほんの少しまぶしましょう。このひと手間で発根率がグッと上がるはずです。

駄温鉢

鉢 KANEYOSHI 【日本製/安心の国産品質】 陶器 植木鉢 駄温鉢深 3号

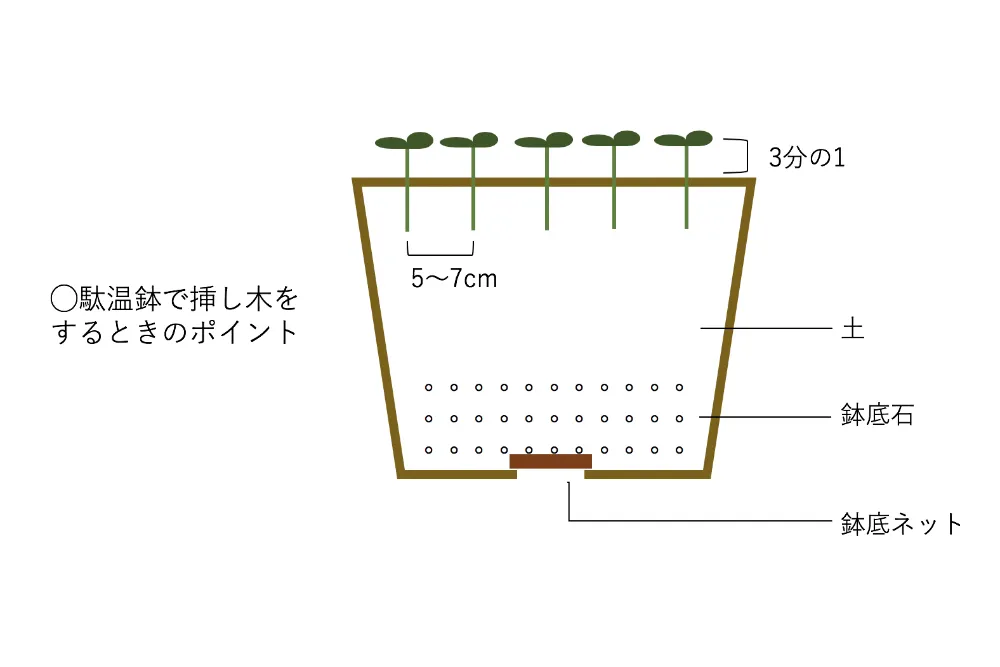

鉢で挿し木する際は、駄温鉢(または浅い箱)のほかに鉢底ネットや鉢底石も用意しましょう。挿し木を大量に行う場合は庭にさし床を作るので、鉢はいりません。

またその場合下準備として、鉢の底の真ん中に穴より大きめに四角く切った鉢底ネットを置き、その上に鉢底石を入れます。そうすることで水はけが良くなります。その上に土を入れたらさし床の完成です。

このKANEYOSHIのスタンダードな駄温鉢は日本製。高い温度で焼いているため土の締まりが良く、とても丈夫です。価格もお手頃なので、たくさん買って同じ鉢で庭の植物を揃えることも可能です。

一般的な挿し木のやり方

ここでは、一般的な挿し木のやり方について紹介します。挿し木する植物ごとのポイントを抑えながら、基本的な段取りをマスターしましょう。

・ナイフまたははさみ

・発根促進剤

・(量が少ない場合は)駄温鉢

成長している若い茎や枝をカットします。日当たりのよい側の枝から採取するのがポイントです。

挿し穂の使用部分は、植物によって異なります。葉性のものは、前年生の充実した枝を使います。(6月ざしの植物の場合は新梢が固まる直前の枝)その枝の真ん中あたりが最も挿し穂に適した部位です。 枝先と枝元は挿し穂に適していないので気をつけましょう。

また、常緑性広葉樹の場合は今年伸びた新梢が固まった直後の枝を使います。枝先が最も挿し穂に適した部位であり、枝元に近づくにつれ適さなくなります。なるべく枝先のものを使うようにしましょう。

カットの長さも、使用する植物によって異なります。草本類は7~10cm、落葉樹(休眠枝ざし)は10~20cm、常緑広葉樹は10~15cmが目安です。

先端に葉を5~6枚残し他の葉を取り除きます。

サボテン、多肉植物、ゼラニウムなどは採穂後、切り口を乾かすために予定の1週間前に採穂して日陰に広げておきましょう。

草本は1~2時間、一般の木本は数時間から24時間程度水につけ、切り口に発根促進剤を塗ります。この時、長時間水に付けすぎないように注意しましょう。あまり付けすぎると、根が悪くなってしまいます。

柔らかい葉を土に挿すと折れてしまうので、割り箸などで穴を開けてから、その挿し穂を駄温鉢などに用意しておいた清潔な土に挿します。その後土を固め、たっぷり水をあげましょう。この時、挿し穂と挿し穂の間に5~6cmの間隔をあけ、挿し穂の3分の2程度を土に埋めます。

水をあげたら、半日間は日陰に置いておきます。乾燥に気をつけ発根まで待ちましょう。これで挿し木の手順は終わりです。

ところで、家に樹形がわからないほどボサボサになったツツジはありませんか?こちらの記事ではツツジの剪定の方法や、挿し木の方法も解説しているのでぜひ参考にしてみてください。

あわせて読みたい

挿し木の注意点

今回は挿し木できる植物を増やすための、基本的な知識について解説していきました。最後に挿し木をするときの注意点を紹介します。

初心者は1ヶ月もすると根が出たと思いがちで、挿し穂を引き抜いてしまうこともあるそうですが、そのようなことは絶対にやめましょう。春ざしはその年の11月~12月、または翌年2~3月上旬まで。梅雨ざしや夏ざしの場合は翌年9月まではそのままにしておくことがポイントです。(あじさいの場合は3ヶ月で大丈夫)

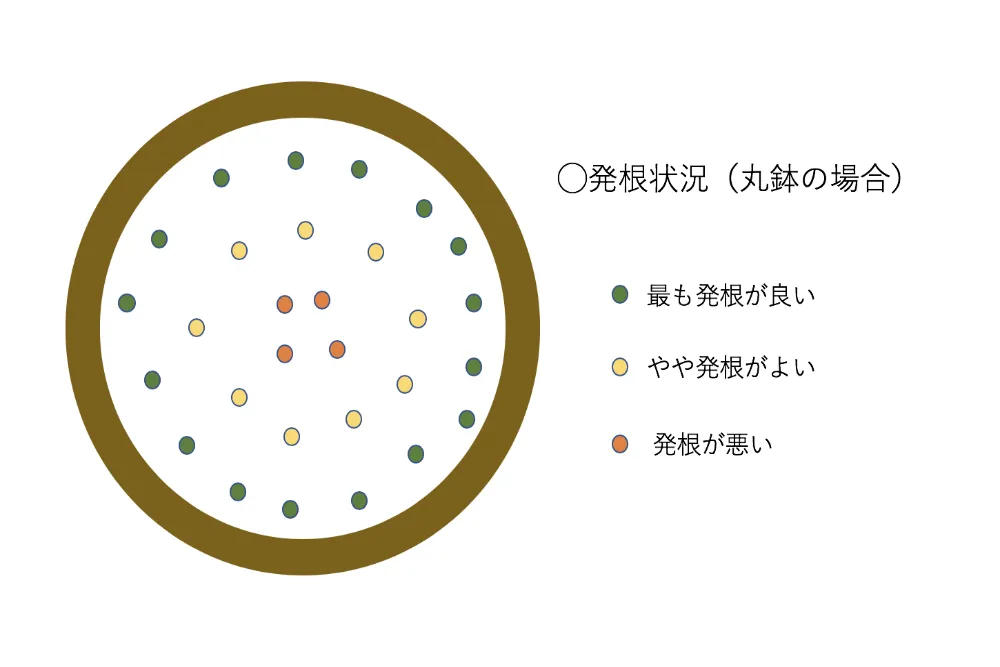

上の図で示すように、発根状況は鉢のどの部分に植えられているかによっても変わってきます。鉢のヘリに近づくにつれ、発根率は上がり、中心に向かうにつれ発根率は悪くなっていくのです。このような細かい知識も覚えておきましょう。

※本記事の内容は、本記事作成時の編集部の調査結果に基づくものです。

※本記事に掲載する一部の画像はイメージです。

※本記事の内容の真実性・確実性・実現可能性等については、ご自身で判断してください。本記事に起因して生じた損失や損害について、編集部は一切責任を負いません。

※記事で紹介した商品を購入すると、売上の一部がユアマイスター株式会社に還元されることがあります。

※本記事のコンテンツの一部は、アマゾンジャパン合同会社またはその関連会社により提供されたものです。これらのコンテンツは「現状有姿」で提供されており、随時変更または削除される場合があります。