芝生の張り方とは?適切な時期や芝張りの種類や費用

芝張りのやり方を初心者さんにもわかりやすく紹介。芝張りに適した時期や、定着するまでの期間、費用や芝張り後のメンテナンスなど、自分でもできる方法をお伝えします。

本記事内ではアフィリエイト広告を利用しています

芝張りの基本の手順

・床砂

・目土

・スコップ

・レーキ

・散水ホース

・ホウキ

まずは土壌作りをします。スコップを使って、土を7cmほど掘り起こしましょう。

芝生の成長を邪魔する雑草や、水はけを悪くする砂利などを取り除きます。一度掘り返し、余分なものを取り除いたら、レーキやスコップを使って少し平らに整えます。

水はけを良くするために、3cmほどの厚さで、床砂を敷いていきます。

1で掘り起こした土の上に、まんべんなく砂を広げ、レーキでしっかりと平らにならしていきましょう。

切り芝を並べる地面がガタついていると、芝生が生えても凸凹していて格好悪く見えてしまいます。足を使って踏み固めるようにしてください。

砂を敷いたら、切り芝を並べる前に、水を撒いておきましょう。

張り方を決め、切り芝を並べています。1つ1つ並べるごとに、切り芝と土がなじむように手で上からおさえたり、踏み固めたりしましょう。

切り芝を並べ終わったら、上から目土をかぶせていきます。

芝の根本が目土で隠れるくらい、5mmほどの厚さを保つようにしてください。

目地張りや市松張りで隙間が空いている場合も、その隙間から見える土が隠れるように、目土を敷いていきます。ホウキなどを使うと、広げやすいです。

最後に、水をたっぷりと上からかけましょう。

芝張りの4つのパターン

芝の張り方は、以下の4つ。張り方を変えるだけでお庭の印象も変わりますし、さらにはかかる費用にまで大きな違いがあります。

2. 目地張り

3. 市松張り

4. 筋張り

| お手入れが楽 | 経済的 | |

| ベタ張り | ◎ | × |

| 目地張り | 〇 | 〇 |

| 市松張り | △ | ◎ |

| 筋張り | × | 〇 |

お手入れの簡単さ、経済面の両方を考えると、目地張りが最も一般家庭での芝張りに向いているといえます。

金額を気にしない方はベタ張り、予算を最小限に抑えたい方は市松張りがおすすめです。

ベタ張り

隙間なく切り芝を並べることをベタ張りといい、使う芝の量が1番多いため、かかる費用は高くなります。

その一方で、隙間がないため雑草が生えにくいメリットがあり、また芝の成長を待たずとも、芝張り完了後には一面芝生になります。

ベタ張りの張り方・手入れ

まずは1列、隙間なく切り芝を並べます。次の列は、最初の列と切り芝の切り目が被らないように、ずらして敷き詰めていきます。ずらすことによって、切り芝が安定します。

全て敷き詰めることができたら完成。隙間なく敷き詰めるため、雑草が生えにくく生えそろうまでのお手入れは不要です。

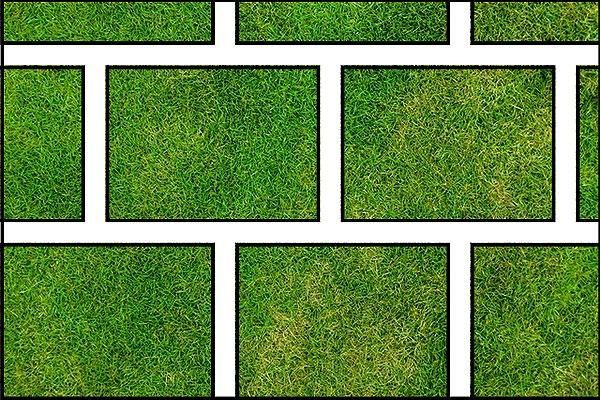

目地張り

隙間を作ってベタ張りのように並べるのが、目地張りです。ベタ張りよりも使う芝は8割ほどに抑えられます。手入れは楽にしつつも、費用を下げたい方におすすめの方法です。

目地張りの張り方・お手入れ

目地張りでは、切り芝の間に、5cmほどの隙間をあけて並べていきます。芝生が成長していくにつれて、全面芝に。それまでは少しの間、隙間に生えてくる雑草を取り除くなど、手入れをする必要があります。

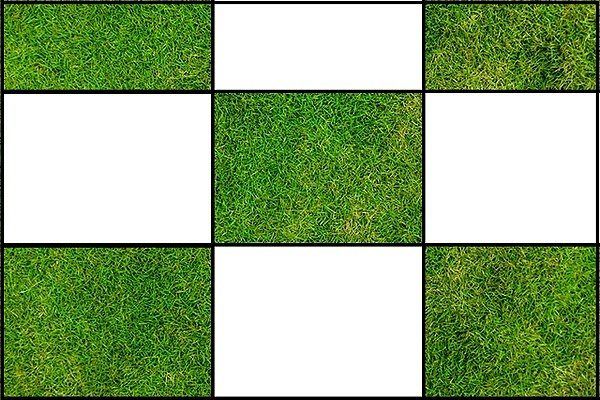

市松張り

1つ飛ばしに切り芝を置いていくのが、市松張り。ベタ張りの半分ほどの切り芝しか使いませんが、隙間が大きいため全面芝になるにはかなりの時間と手間がかかります。

市松張りの張り方・お手入れ

1列目で切り芝を置かなかったところに、2列目で芝を置く、というのを繰り返します。全面が芝になるまでは雑草の処理などがかなり必要です。

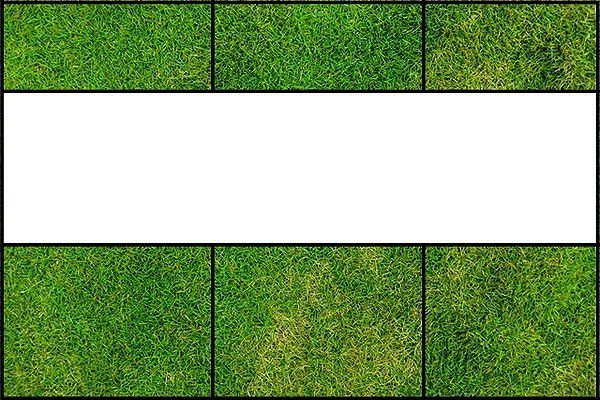

筋張り

使う芝の量は市松張り同じくベタ張りの半分程度ですが、全面芝になるには最も時間がかかり見た目もあまりよくないため、家庭用の芝生には向いていません。

芝張りにかかる時間が短く済むというメリットを持ちますが、他の3つの張り方から選ぶのがおすすめです。

筋張りの張り方・お手入れ

1列に隙間なく切り芝を並べたら、1列分飛ばして、また列を作るという流れで張っていきます。芝生を張っていない範囲が広いため、雑草の処理など手入れの手間がかかります。

芝張りに適した時期

・特に適した時期は、植物の成長が活発になる3~5月

芝のマットを並べて芝張りをするため、土と芝のマットがなじむまでに時間がかかります。梅雨の時期に入るとマットがずれやすくなる場合もあるため、梅雨入りまでにしっかりと期間を取れるのがベスト。

夏の暑い時期は、乾燥で芝生が枯れてしまう可能性が高くなるためおすすめできません。そのため秋に芝張りをする場合は、少し涼しくなってきた秋に入りたてくらいの9~10月の間に植え付けるといいでしょう。

気温が下がりすぎてしまうと生育が落ちるため、芝張りには適しません。

芝張りに適した場所・条件

・水はけが良い

・風通しが良い

・人通りが少ない

特に大事な条件が、日当たりの良さです。日当たりをあまり確保できない場合は、選ぶ芝生の品種を工夫しましょう。

そのほか、ジメジメしている環境だと病害虫が発生する可能性があるため、風通しが良いと好条件です。人の通りが多い場所は、芝生が痛みやすかったり土が踏み固められてしまい土壌の状態がよくなかったりするため、枯れてしまう場合も。

芝張りに必要なもの

芝張りに適した条件がわかったら、さっそく芝張りに必要なものをそろえていきましょう。

ここでは、以下の3つを紹介していきます。

2. 土

3. 園芸道具

1. 芝|日本芝と西洋芝の2つ

芝生の種類は、日本芝と西洋芝の大きく2種類に分かれます。日本芝は切り芝を並べるのに対し、西洋芝は種まきをする必要があります。

そのため、「芝張り」の場合は基本日本芝を選びます。

| 日本芝 | 西洋芝 | |

| 植え方 | 芝張り | 種まき |

| 適温 | 25~35℃ | 15~20℃ |

| メリット | 乾燥や病害虫に強い | 基本的に枯れない |

| デメリット | 冬に枯れる | 暑い地域では夏枯れする |

日本芝の特徴

日本芝は暑さや乾燥に強く、適温は25~35℃といわれています。色々な種類がありますが、一般家庭でよく使われる芝は高麗芝。生命力の強い芝で、土壌にもそこまで気を使う必要がありません。

その一方で、冬には成長が止まり、枯れてしまいます。それでも春になればまた成長し始め、夏ごろには青々とした芝生が見れるので、安心してください。

おすすめ [PR]

葉が細かく密生度が高いためキレイに仕上がりやすく、初心者にもお手入れが簡単な姫高麗芝(ヒメコウライシバ)。1枚37.1×30cmのマットが54枚分、6平米もあるので、広めのお庭をお持ちの方にもおすすめです。生命力のある芝で、10月頃に芝張りすることも可能です。

西洋芝の特徴

西洋芝は、日本芝と違って常緑の芝です。「枯れないほうがいいから西洋芝にしようかな」なんて考えている方はお住まいの地域に注意。

西洋芝の適温は15~20℃とかなり低め。日本では東北など、気温の低い地域で育つ芝なのです。

関東以南など、夏場に30℃以上の気温を超える場合は、芝生が弱り、夏枯れしてしまう可能性も。ただし、西洋芝でも暖かい地域に向いている種類もあるため、必ずしも暑くなると全て枯れてしまうというわけではありません。

2. 芝張りに必要な土

芝張りは、ただ地面に切り芝を並べればいいというわけではなく、水はけがよくないといった条件であれば土壌からしっかりと作っていく必要があります。

そんな土壌作りに必要なのが以下の2つ。

・目土

それぞれの用途や、おすすめの商品を紹介していきます。

床砂(床土)

床砂が必要になるのは、水はけの悪い土に芝張りをしようとしている場合。

土を掘り起こし、床砂で土壌作りからしていく必要があります。

水はけの悪い土の特徴は、粘土質であるため土を少し湿らせてから握ってみてください。土を握ったときに固まったり、指の跡がつくような土は要注意。

反対に、握ってもホロっと崩れる土は水はけがいい土です。

おすすめ [PR]

砂の大きさは5mm以下にふるいをかけられているため、水はけ(透水性)がとても良いのが特徴の天然砂。抗菌剤・殺菌剤といった薬剤などを使用せず、放射線量まで測定しています。床砂を使う場合は3~4cmほどの高さが必要になり、こちらの商品1袋で0.4~0.3㎡の範囲を敷くことができます。

目土(目砂)

目土は、切り芝を並べた後に、その上からかける土のことです。土と切り芝のなじみを良くし、しっかりと芝生が根付く手伝いをします。

また、特に春には、芝生の成長を促進させる働きをしてくれます。芝生の手入れには必要不可欠なので、必ず1つは持っておきましょう!

おすすめ [PR]

肥料が含まれた目土なので、しっかりと芝生の成長をサポートしてくれます。水はけのよい土で床土としても使えるので、何種類も土を用意するのが面倒な方は、床砂・目土兼用で購入もあり。厚さ5mmの目土として使う場合、5㎡ほどの範囲をカバーすることができます。

3. 芝張りに必要な園芸道具

芝張りに必要な園芸道具は、基本的に土壌を作る際に使うものです。

水はけが良い、悪いにかかわらず、芝張り前の土壌作りは必須。土を掘り起こして、雑草を抜いたり、地面を平らに整えることで、きれいな芝生ができるのです。

そんな土壌作りでは、以下の3つを使います。

・スコップ

・レーキ

・散水ホース

この他にも、草取りなど雑草を抜く道具などを買い揃えるのも良いです。作業をしながら、必要に応じて追加していきましょう。

スコップ

土壌作りでは7cmほど土を掘り起こすため、大きめのスコップが必要になります。

おすすめ [PR]

一般的に全長950~1000mmがシャベルの一般的な大きさですが、この製品は825mmと一回り小ぶりなため、体の小さい方や力があまりない方でも扱いやすいのが特徴。重さも1kgと、軽めのつくりになっているのもうれしいポイントです。先が尖った剣型のスコップなので、土を掘り起こすのに適しています。

レーキ

掘り起こした土を、平らに整えるのに必要なのがレーキ。スコップで土をならすことも可能ですが、広範囲の芝張りを考えているのであれば、レーキを使った方が簡単です。

おすすめ [PR]

全長135cmほどで、重さは約1.4kgのレーキ。土ならしだけでなく、秋には落ち葉をかき集めたりする時にも使えます。広いお庭をお持ちの方は、1つ持っておくと便利です。

散水ホース

掘り起こして、ならした土に切り芝を並べる前に、水で土を固める際に使います。また、日ごろの芝生の水やりにも必要になってきます。

おすすめ [PR]

10mのホースをすっきり収納できる、コンパクトな散水ホース。約1.8kgと軽いので、場所を変えて持ち運ぶ際も楽です。シャワーやジェットなど4種類の水流に切り替えられ、芝生などの広範囲の水やりにも、お花の水やりも、これ1つで幅広く活躍してくれます。

青々とした芝生の庭で快適に♪

芝張りのやり方は意外とシンプルで簡単ですが、お庭の広さや環境をみて、自分で芝張りをするのではなく、業者に依頼するのも一つの手。

また芝張りを終えたら安心、というわけではありません。手入れをしなければ、枯れてしまう場合も。芝生のお手入れ方法は、こちらの記事をチェックしてみてください。

あわせて読みたい

※本記事の内容は、本記事作成時の編集部の調査結果に基づくものです。

※本記事の内容の真実性・確実性・実現可能性等については、ご自身で判断してださい。本記事に起因して生じた損失や損害について、編集部は一切責任を負いません。

※記事で紹介した商品を購入すると、売上の一部がユアマイスター株式会社に還元されることがあります。

※本記事のコンテンツの一部は、アマゾンジャパン合同会社またはその関連会社により提供されたものです。これらのコンテンツは「現状有姿」で提供されており、随時変更または削除される場合があります。