松の剪定時期や手順を徹底特集!自分でお手入れするときに必要な道具も紹介

家にある松、モサモサになっていませんか?原型がわからなくなって、これなんの木だっけ?みたいなことになっていたり。しかし、剪定を怠ると、枝が生い茂って日光が下枝まで届かずに枯れてしまうこともあるようです。どんな道具を使えば良いかもわからないし、そもそも自分で剪定ができるのかも不安ですよね。実は、松の剪定は道具を揃えればできなくない!今回は松の剪定の仕方について解説します。

本記事内ではアフィリエイト広告を利用しています

目次

松とはどんな木?

松は、日照りを好む常緑樹です。代表的なものに黒松、赤松、五葉松が挙げられます。盆栽で楽しめるような小さなものから、庭の主役となる大きなものまで、その樹高は様々です。ここでは、その代表的な松の特徴を見ていきましょう。

黒松

樹高が40mに達することもあるほど、大きく育つ松です。樹皮は灰黒色で厚く、亀甲状に割れ目が入り剥がれやすいのが特徴です。葉が長くて太く、さらに硬いため、枝ぶりも太いものが多いです。

赤松

樹皮が赤いのが特徴です。全体的な見た目が黒松と似ていますが、葉がやや細く柔らかいところが異なっています。

五葉松

樹形が美しく乾燥に強いので、日本各地で人気の樹種です。枝が水平に出て針状の葉が5枚ずつ束につき、樹皮は暗褐色です。植木や盆栽に多く用いられます。

松も樹種によって特徴はさまざまなんですね。葉の柔らかさなどは、剪定の際違いがわかりやすいです。赤松は他の松よりもチクチクせずに作業できそうです。

では、お家の松の樹種がわかったところでさっそく剪定の準備をしてみましょう!

松の剪定に適した時期と回数

・10~1月上旬のもみあげ

松の剪定は年2回が基本です。「ミドリ摘み」は生える前の新芽を手で摘み取る剪定を指し、「もみあげ」は樹形を整え、不要な葉を摘み取る剪定のことを指します。

春から初秋は松が成長して松の姿がすぐに変わってしまうので、それより前に新芽を成長させないようにするため。特に気温の低い真冬は、剪定をすると木にダメージを与えるので、木にとってあまり良くないためだそうです。忙しくて手入れをできない場合は晩秋に1回でも良いそうなので覚えておきましょう。

松の剪定のために用意するもの

ここでは、松の剪定をするにあたって用意しておきたいものを詳しく見ていきましょう!松の剪定には、以下のような道具が必要です。

・植木鋏

・剪定用のこぎり

・汚れても良い服

・ゴム手袋

・皮サック

・脚立または足場

・養生シート

・ゴミ袋

剪定鋏

太い枝や不要な芽を切り落とし、樹形を整えるために使います。主に冬の剪定に役立ちます。

ファミリーツリー 「新」 極太切 アルミ柄 一発切断 剪定刃仕様 GK-1N

柄がとても長く、高いところの作業もしやすいです。またとにかくコスパが良いのでおすすめです。使い込みすぎると切れ味が悪くなることがあるようですが、家庭用には十分です。

植木鋏

枝先や細かい枝を切ったり、木全体の輪郭を整える際に使います。冬の剪定で、剪定ばさみで大雑把に枝を切った後の細かい作業に向いています。

岡恒 植木鋏D型 No.221

ホームセンターで買えるメーカー、岡恒の植木鋏です。こちらのD型は通常よりも小さめのタイプなので、女性や手の小さい方にもおすすめです。

剪定用のこぎり

上の2つのハサミで切れないような、太い枝を切るために使います。足場の上で使うこともあるので、折り畳めるものなどコンパクトだと便利です。

シルキー ゴムボーイ 万能目 240mm 121-24

こちらの商品は携帯に便利な折込タイプで、切断面もキレイな仕上がりになるので家庭用の剪定道具にはおすすめです。切れ味がよく、初心者でも扱いやすい設計になっています。

汚れても良い服

松ヤニが服に付着すると洗濯しても落ちないので松専用の作業服を用意しましょう。さらに、高い足場に登ることもあるので、滑りやすい靴をはくのもやめておきましょう。また、その際袖の長い服であるとよりGoodです!

ゴム手袋

松の葉のチクチクが気になる人は、ゴム手袋を用意しましょう。指先で細かい作業のできるものが良いです。さらに手首をガードするための、指先に布のない手袋のようなものである「手甲」なども用意してみると良いかもしれません。

手袋をした状態では取りにくいので、葉を手でむしり取る際には使わないようにしましょう。

皮サック

庭師といえば、この「皮サック」。必須ではありませんが、これがあると簡単に道具を入れ替えできるので、脚立の上での作業効率もアップ。購入する際は、お手持ちの鋏の形状にあったものを選びましょう。

岡恒 剪定皮サック 1丁入 ロング 剪定鋏200mm 210mm対応

剪定鋏の有名メーカー岡垣の皮サック。使い込むほどなじみます。とてもしっかりとした作りで、手元を見なくても自然に鋏を入れ替えられるようになっています。

そのほか剪定時にあると便利なもの

ここからは剪定する環境を整えるために必要な道具を紹介します。まず初めに必要になってくるものなので、しっかりと準備していきましょう。

脚立または踏み台

高い位置の枝を剪定する際に使います。松の木の高さに合わせて最適なものを選びましょう。脚立の高さが足りないと作業が雑になってしまうことがあります。

アルインコ(ALINCO) 三脚脚立 全高:2.47m KWX240

家庭にある一般的な脚立でも良いのですが、松の樹高が高く手が届きそうにないときにはこのような園芸専用の脚立を使用するようにしましょう。こちらの商品はアルミでできているので軽く、持ち運びしやすいです。しかし、支柱は太くしっかりとしているので上り下りの際の安定性はバツグンです。

養生シート

養生シートは剪定して地面に落ちた葉を効率的に集めたり、周りの用具などを守るために使います。これを初めに敷いておくと後片付けが楽になるので、とても便利です。大掛かりな剪定でない場合はビニール袋などを開いてカットしたものでも代用できます。

ニュー ストロングシート3000 2.7x2.7

養生シートには、万能で手頃なブルーシートがおすすめです。厚手のポリエチレン製で、ハトメも12箇所付いているので風で飛ばされる心配がありません。養生シート以外の用途でも使えるので、1家に1枚の必需品です。

ゴミ袋

剪定した葉や枝を入れるのに使います。木のボリュームに合わせて最適な大きさのものを選びましょう。枝を入れると破れてしまいそうなものではなく、耐久性のあるものがベストです!

松の剪定の基本技法

松の剪定は全体を見ながらの作業で、芽の伸びる方向を考えて慎重に進めていくものなので長い時間がかかります。特に初心者は1日で仕上げられない場合もあるようです。時間に余裕を持って、じっくり取り組んでいきましょう!

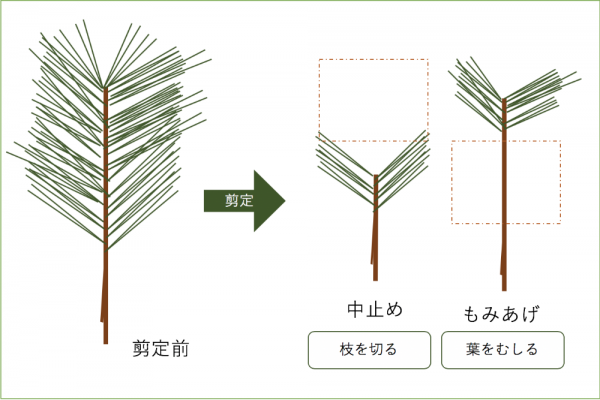

ここでは、松を剪定する際使われる基本技術を学んでいきましょう。2通りの技法があり、違いは、バサバサでホウキのようになった松の小枝を見つけた時枝を途中で切ってしまうか、枝を切らずに下の方の葉を手でむしり取るかというものです。

中止め

枝を途中で切る技法です。赤松ではやらないほうが良いとされていますが、少しなら大丈夫です。

もみあげ

枝を切らずに、下の方の葉を手でむしり取る技法です。鋏を使わず、素手でやるようにしましょう。

これらの技法を使った目的は、どちらも松の葉をYの字に揃えることで、根から供給される養分を効率よく分散させるということですが、枝の状況に合わせて正しく使い分けましょう。

春の松の剪定(ミドリ摘み)の方法

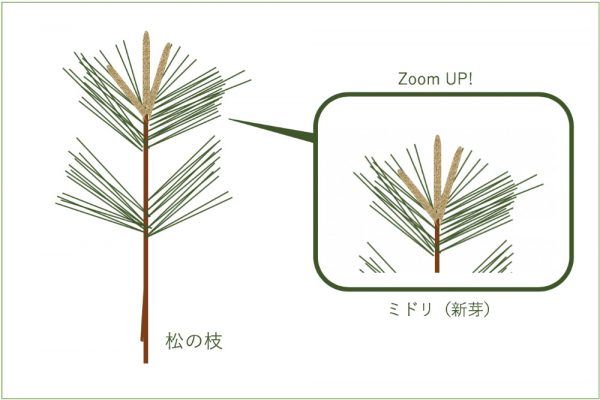

それでは、実際に季節別の剪定法を説明していきましょう!まずは、春のミドリ摘みです。ツンツン伸びているもの(新芽)をミドリと呼ぶのですが、それが成長するとモサモサの原因となってしまうのです。新芽は柔らかいので、ミドリ摘みの作業は手で行うのが基本です。

・(汚れても良い)服

・脚立または足場

ミドリは、やさしく回し折れば簡単に摘み取れます。枝がほしいところは残し、いらないところは元から取り除くようにしましょう。1か所あたりのミドリの数を2~3本程度になるよう整理するとバランスが良くなります。

葉だけでなく、枝もYの字になるように意識しましょう。

ミドリ全体の長さの2分の1から3分の1になるように短くしましょう。このとき、茶色く粒状の花芽はすべて取り除きます。

春のミドリ摘みはこれで完了です!このミドリ摘みが、その後の樹形を決める大切な作業になっていきます。松の木をよく観察し、理想的な形に近づくように剪定していきましょう。

秋の松の剪定(もみ上げ)の方法

いよいよ秋のもみあげ作業に入っていきます。秋の剪定は、春とは違い大変な作業が多いですが、ここが頑張りどころになっていきます。上に書いた技法を上手く使って気合を入れてがんばりましょう!

前提知識

説明を始める前に、知っておきたい前提知識として、秋の剪定で使う「透かし剪定」と「切り戻し剪定」という剪定法の説明をします。「透かし剪定」は枝を減らす作業、「切り戻し剪定」はその枝を短くする作業のことです。バランスを見ながらこれらを行っていくことで、理想的な樹形に近づきます。

透かし剪定

髪を梳くと同じように考えるとイメージが浮かびやすいと思いますが、伸びすぎたり混みすぎたりしている枝を適度に透かす剪定方法。このような作業をすることで、下の枝にも日が差し込むようになります。混みいっている枝を根本から落とすことで樹形がよくなる効果もあるのです。

・勢いの良い枝はなるべく切り落とす

・枝が重ならないようにする

・直線的な枝を残さないようにする

切り戻し

枝の途中を切る剪定方法です。むやみにやりすぎると、逆に樹形を乱してしまうこともあるのでよく見てから剪定するようにしましょう。

・上から下へ、奥から手前へ剪定する

・枝はY字になるように残す

では、次からは秋の剪定の手順を確認していきましょう!

・植木鋏

・剪定用のこぎり

・(汚れても良い)服

・(あれば)ゴム手袋

・脚立または足場

・(あれば)養生シート

・(あれば)皮サック

作業の前に養生シートの上に脚立を乗せておきましょう。準備ができたらまず、剪定したい松を3方向からじっくり眺めます。このとき、下のような順番で確認すると良いです。

2. 下から枝の重なり確認

3. 遠くから全体のバランス確認

どうですか?理想的な木のイメージが浮かんできましたか?ここでの確認が樹形を決定する上でとても大切になってくるので、しっかり確認しておきましょう。

確認が終わったら、「切り戻し剪定」と「透かし剪定」をします。これらを先にしておくと、後のもみあげ作業がとても楽になります。

枝を切りながら手で(ゴム手袋はしない)芽の下に残った古い葉っぱをむしり取ります。このとき、先端に7~8対の葉が残るようにしましょう。また、もし虫が付いていたら虫も落とします。

これで、秋の剪定の完成です!少し大変な作業ですが、自分の理想的な樹形が形になるときの喜びはひとしおですね。そのきれいな樹形を保てるように、お手入れを継続して続けましょう。

松の正しい育て方は?

ここまで剪定方法について触れましたがいかがですか?自分でもできそうだと感じた方も多そうですね。それでは最後におまけとして、松の木自体の育て方についても触れておきましょう。正しい育て方を知っていると、剪定以外の楽しみ方も見えてきます。

水やりや肥料の方法

まずは水やりから。意外かもしれませんが、植え付けたばかりの松とそうでない松とでは、水やり一つとっても頻度などが異なります。肥料も含め別々にご紹介するので参考にしてみてくださいね。

植え付けたばかりの松(水やり)

松を植え付けてから約2年間は、その場所に根をしっかり張るための時期になります。土が乾かないようにしてあげることが大切。天候にもよりますが、毎日土の様子を見て、必要であれば水やりを行うよう気を配ってあげましょう。もちろん雨の日は不要です。

定植された松(水やり)

今度は逆に、長い年月定植されている松の場合です。こちらはすでに十分根が張っていますよね。ここまで育ってしまえば、水やりの必要はありません。ですが、夏場に日照りが続くようであれば水をあげましょう。やはり植物ですから、丈夫とはいえ水分がないのは堪えます。

肥料のやり方、頻度

松は他の樹木と比べても丈夫な部類です。特に肥料をあげずに育てているという方も多いでしょう。確かにたくさん肥料を使う必要はありませんが、冬の終わり(2~3月頃)に有機肥料をあげると良いでしょう。

種類は緩効性肥料がおすすめ。春までにゆっくり溶けていくので、根にもやさしくこの時期の肥料に適しています。あげ過ぎても良いものではないので、そこは注意が必要ですね。

病気や害虫にも注意!

松にも注意すべき病気や害虫がいます。お手入れと同様に覚えておいて損はないでしょう。

松枯れ病(病気)

松の葉が赤くなったり、枯れてしまう病気です。原因はぺスタロチア菌。放置してしまうと、松全体に症状が広がる危険性のある病気なんです。対策としては葉の除去、焼却です。菌ですから、取り除いて焼いてしまえば大丈夫。その後、松の木全体に消毒をするのが効果的です。

マツカレハ(害虫)

松の木に発生する害虫で、幼虫はマツケムシとも呼ばれます。孵化した幼虫は7~10月にかけて葉を食べ、木から降りて落ち葉の下などで冬を越します。そして翌年4月頃に再び木に登り、葉を食べて成虫になるのです。葉を食べられると松の樹勢が弱くなってしまうので、何とかしたいところ。

対策としては、幹に藁(わら)を巻いて虫を集める方法があります。幼虫は冬を越すために一度木から降りきます。このとき幹に藁を巻いておくことで、虫を集められるのです。あとは虫が集まっているであろう冬に回収して燃やしてしまうだけ。

殺虫剤などの方法もありますが、育つと大きくなる松に対して使うのは効果的ではありません。量もそれなりにかかります。シンプルですが、生態を利用して駆除した方が経済的にも安く済みますよ。

松の剪定を専門業者に頼む場合

松の木の剪定は専門業者へ依頼もできます。自分で選定した場合、業者へ依頼した場合、それぞれのメリットを確かめてみましょう。

自分でやる場合のメリット

「費用を抑えられる」

自分で作業する場合のメリットは、なんといっても費用がかからない点です。道具が揃っているなら、用意するのはゴミ袋や軍手程度。予算がない場合は、自分での剪定がベストです!

「好きな時間、タイミングで作業できる」

プロへ依頼する場合、明るい日中に作業を行うことになります。 仕事が忙しかったり土日も用事があったりすると在宅が難しいですよね。お任せでOKのプロもいますが、トラブルを防ぐためにも、作業は見守るのがおすすめ。その点自分での作業なら、いつでも好きな時に、好きなだけ進められるので、安心です。

「好みの形に選定できる」

剪定後の松の形や剪定具合にこだわりたいなら自分で作業しましょう。思っていたよりも切られ過ぎてしまった、もっとしっかり剪定して欲しかった…そんなトラブルを防げます。自分での剪定には、デメリットもあります。

・道具の保管場所の用意やメンテナンスが必要

・松の木がたくさんある場合は、体力勝負になる という点も、覚えておきましょう。

専門業者に頼むメリット

「何もしなくていいから楽!」

剪定をプロへ依頼する一番のメリットはすべてお任せできる点です。 依頼した日時に、必要な道具を持って作業をしてくれるので、待っているだけでOK! 暑い日も寒い日も突然の雨も恐れなくてすみます。

「ゴミの処理もお願いできる」

松の木の剪定をしたことがある方はご存じだと思うのですが、カットした枝のゴミはかなりかさばるもの。 それを、次のゴミの日まで大量に自宅へ置き、ゴミ出しするのはかなり大変ですよね。そんな場合もプロへ依頼すれば、ゴミごとまとめて持っていってくれるので、便利です。

「プロが剪定するから美しい仕上がりに」

プロの剪定は、もちろん仕上がりが秀逸! 松の木だけでなく、お庭の木をまとめてお願いしても良いですね。 今後のお庭作りについて相談もできるので、より快適な空間を作り出せます。

「病気や害虫にもいち早く気付いてもらえる」

松の木を剪定しても、病気や害虫に被害に気づかなかったら、だんだん元気をなくしてしまいます。 業者へ依頼する場合、松の木の小さな変化にも気付いてもらえるため、木の状態を良好に保てるというメリットがあります。

プロに依頼する場合でもやはりデメリットがあります。

・作業中は在宅する必要がある

・プロによって仕上がりに差が出る

誰に依頼するかがとても重要です。金額や作業内容が明確な植木屋さんを選ぶようにしましょう。

※本記事の内容は、本記事作成時の編集部の調査結果に基づくものです。

※本記事に掲載する一部の画像はイメージです。

※本記事の内容の真実性・確実性・実現可能性等については、ご自身で判断してください。本記事に起因して生じた損失や損害について、編集部は一切責任を負いません。

※記事で紹介した商品を購入すると、売上の一部がユアマイスター株式会社に還元されることがあります。

※本記事のコンテンツの一部は、アマゾンジャパン合同会社またはその関連会社により提供されたものです。これらのコンテンツは「現状有姿」で提供されており、随時変更または削除される場合があります。