包丁の研ぎ方を紹介!おすすめシャープナーや切れ味が落ちる原因なども徹底解説

包丁の研ぎ方を徹底解説!正しい方法はもちろん、おすすめのシャープナーや、切れ味が落ちる原因、包丁の種類による研ぎ方の違いなども紹介していきます。家の包丁の切れ味が悪くなったときは、ぜひ参考にしてみてください。

本記事内ではアフィリエイト広告を利用しています

目次

包丁を研ぐ必要性って?包丁の切れ味が落ちてしまう原因とは

毎日使っているとわかりにくいかもしれませんが、包丁は日に日に切れ味が落ちています。なぜ切れ味が落ちてしまうのでしょうか?

それは肉や魚・野菜を切っているうちに、包丁の先端が磨耗して丸くなってしまうからです。丸みができてしまうと、包丁を入れにくくなってしまいます。これはどんなに質が高い包丁であっても起こり得ることです。だから定期的に包丁を研いで、丸みを帯びた包丁を再び尖らせなければならないのです。

包丁を研ぐべきタイミングはトマトで確認

包丁の切れ味が悪くなる原因はわかりましたが、研ぐタイミングがいまいちわからないという方も多いのではないでしょうか。実は、研ぐタイミングはご家庭の料理でもよく使用する、トマトで見分けることができるのです。

皮付きのトマトを包丁で切ってみましょう。トマトを押しつぶさずに刃がスッと入っていけば、まだ使える合図。しかし、トマトが押し潰れて汁が出てしまうようであれば、包丁を研ぎましょう。

種類によって研ぎ方が違う?包丁の種類は2種類!

包丁の切れ味が悪くなっているという方は、まずは包丁の種類を確認しましょう。種類によって研ぎ方が少し異なるので、必ずチェックしてください。

包丁を種類別に分けると、「両刃包丁」と「片刃包丁」の2種類。それぞれの特徴を紹介します。

両刃包丁

どちらの面も削られていて刃が存在する包丁が両刃包丁です。刃先の方から包丁をのぞいてみると、確かめることができます。

両面に刃がついているので、ザクッとパワフルに大きな塊を切ることに向いている包丁です。その反面、両側に刃がついていて薄切りするには不安定で向いていません。

片刃包丁

こちらは逆に、片面にだけ、刃の細工がなされている包丁のことです。片刃包丁に属する一般的な包丁は、刺身包丁や出刃包丁です。

片刃包丁は片方にしか刃がついていないので、硬いものを切るときに真っ直ぐに刃を下ろすと、どんどん刃がずれていってしまい、真っ直ぐに切ることができません。しかし、薄切りや柔らかいものを切る際には、刃のない面がまっすぐと降りていき、刃のある面が食材をめくるように安定して切ることができるのです。

十分注意しながら、研ぎたい包丁がどちらのタイプなのか、確認してください。

スチール棒で包丁を研ぐことはできる?

ヨーロッパではスチール棒を使って包丁を研ぐ習慣があるようですが、果たして、本当にスチール棒で包丁を研ぐことができるのでしょうか。

スチール棒とは、包丁に付いた油を落とすためのもの。

ヴォストフ スチール棒 丸

普通の包丁では肉などをたくさん切ったときなどに油の膜ができてしまい、その油でうまく切れなくなってしまうことも。そんなときにスチール棒を使えば油を落とすことができるというものなのです。

この油が落ちて切れ味がよくなったことで、研げたという誤った考えが一部で広まった様子。とくに日本の包丁は性能がよく、硬い性質のものが多いため、スチール棒では研ぐことができません。

外国製の包丁でスチール棒よりも柔らかいものであれば研ぐこともできる場合がありますが、基本的には用途が違い、研げないと覚えておくといいでしょう。

包丁の正しい研ぎ方

ここからは、包丁の正しい研ぎ方を紹介します。砥石の準備から、両刃包丁の研ぎ方、片刃包丁の研ぎ方をそれぞれ解説していきます。

砥石の準備

砥石とは包丁を研ぐ際に必要なアイテム。砥石には吸水性と不水性のものがあります。

不水性の砥石は、研ぐ時に表面を濡らすだけで使えます。反対に、吸水性の物であれば、研ぐ前に水分を石に含ませてから使う必要があります。水分を含ませることで、包丁を研ぐときに滑りを良くすることができるのです。

まずは吸水性の砥石に水分を含ませる方法を簡単に紹介します。

・砥石

まずはきれいな容器を用意し、その中に砥石を入れます。砥石が水面から少し出るくらいまで、水をためましょう。

一見、普通の石のように見える砥石ですが、実は細かな穴が空いています。その穴から徐々に水が浸透し、砥石の色が変わってきます。大体の目安としては、20分ほど。水面から出ている部分も、すべて色が変わったら準備OKです。

両刃包丁の研ぎ方

まずは両刃包丁の研ぎ方です。しっかりと段階を踏んで、綺麗な包丁を手に入れましょう。手の添え方、包丁の角度などは写真を参考にしてください。

・新聞紙

包丁の幅は、先端に近づくにつれてだんだんと小さくなっていると思います。そのため、包丁の根元から先端までを一気に研ぐことはできません。まずは、包丁の先端を先に研ぎます。

切っ先(幅が小さくなっている刃先の部分)を砥石に当てて、研ぐ際に少しガリガリしてるかも…というくらいがちょうどいい力加減です。包丁を押して、引いてを1往復として20往復、研いであげましょう。

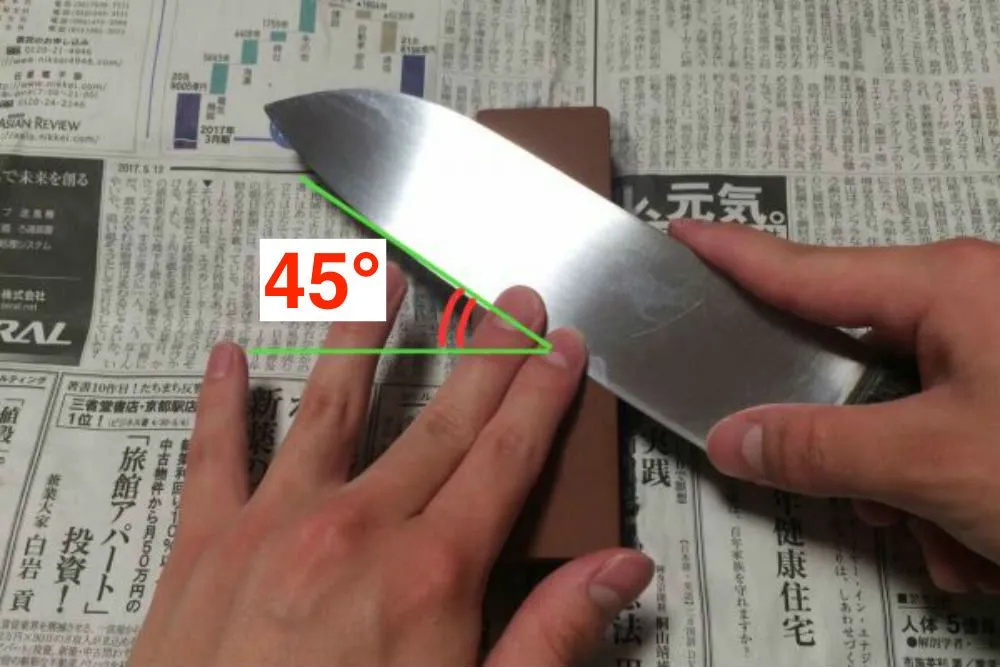

表(おもて)とは、ここでは包丁を右手で持ったときに右側になる面のこと。刃は自分の方に向け、刃の角度は画像のように砥石に対して45度にしましょう。

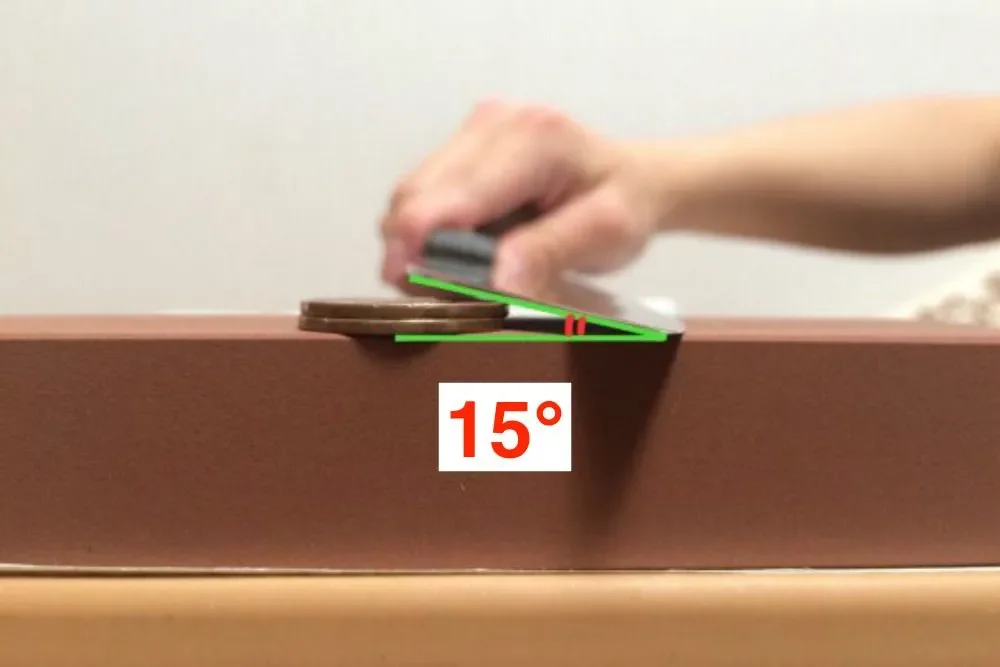

研ぎの角度は画像のように、10円玉を2枚重ねたくらいの、約15度で研ぎます。研ぐ場所は真ん中、その次に包丁の根元と順番に研いでいくことがポイントです。

右手で柄を持ち、左手で研ぎたいところを上から押さえます。押すとき引くとき、同じ力でバランスよく研ぎましょう。

砥石が小さくて、研ぐときに刃の一部分しか当たっていないこともあると思います。そのときは、当たっている部分で20回。終わったら包丁をずらして、砥石に当たる部分を替えて20回というように、それぞれ20回ずつ研いでいきましょう。

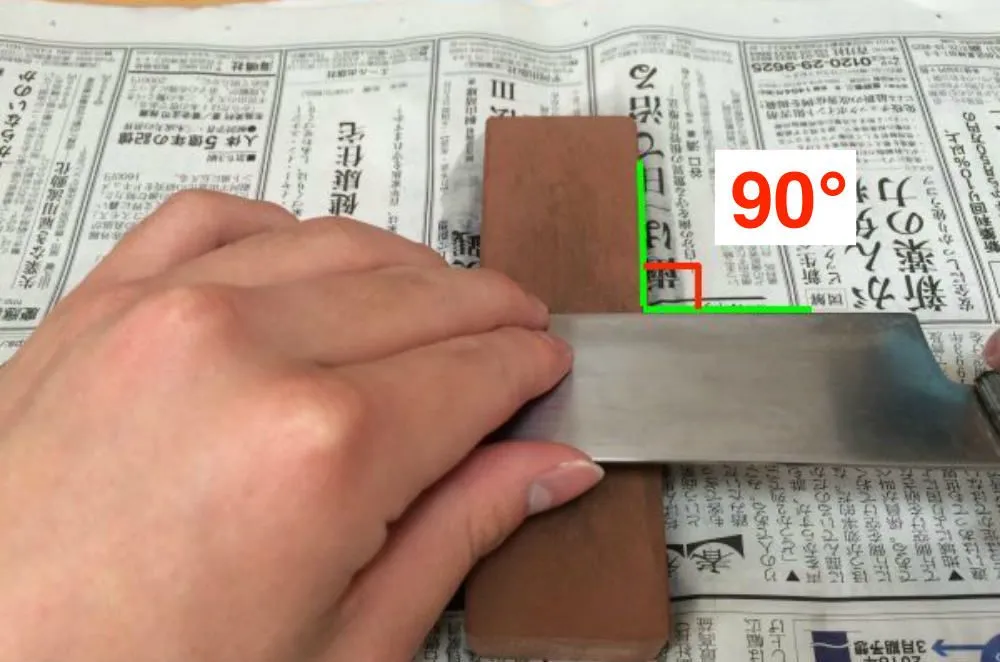

裏、つまり包丁を持ったときに左側になる面を研いでいきます。今度は包丁の背を自分に向け、刃の角度は砥石に対して90度にしましょう。それ以外は変わらず、同じように20回ずつ研いでいきます。

研いだ刃を慎重に触ってみると、少し引っかかる感じがあると思います。その引っかかりが「かえり」です。研いだ後、切っ先には研がれた後のカスが残ってしまうのです。これを取らないことにはまったく切れません。かえりを取って、研ぎを終えましょう。

丸く巻いた新聞紙を刃全体を使って、引くように切っていきましょう。この作業を3回繰り返します。これだけでかえりを取ることができます。

片刃包丁の研ぎ方

片刃包丁の研ぎ方は先ほどと同じなのですが、かえりの手順だけが違います。理由はかえりの形が違うから。両刃の方のかえりは両面から出て付着しているものなので、バランスよく付いていて取りやすいようになっています。

対して片刃包丁のかえりは片方からしかカスが出ないので、研いでない方の面に偏ったかえりの付き方になっています。そのため、研いでない側の面を軽く研ぐことによってかえりを取る方法をおすすめします。

研ぎ方は上記と同じで問題ないですが、回数は3~5回で十分です。

包丁を研ぐ際に注意するべき3つのポイントを紹介!

包丁を研ぐときに、間違えがち・見逃しがちな点を解説していきます。

砥石の表面を平らにする

包丁を研ぐための砥石ですが、何度も使うことで砥石自身も徐々に削れて、凹んできてしまいます。包丁をバランスよく研ぐためには、砥石の表面がガタついていては意味がありません。そのため、包丁を研ぐより先に、まずは砥石の表面を平らにする必要があります。

平らなブロック塀などに砥石を押し付けて削るという方法が古典的なやり方がありますが、最近では面直し砥石という、砥石の表面を平らにするための石も発売されています。そちらもぜひ使ってみてください。

セラミック 面直し砥石 水平君 小

砥石の水分を枯らさない

砥石に水分が必要な理由は、包丁の滑りを良くして研いでいる際の摩擦熱を軽減するためです。水がない方が摩擦が強くてよく削れるような気がしますが、削る力が強すぎると刃が歪んでしまったりするのです。

必ず水分を含めつつ削るようにしましょう。これをしないと研いでいるのに包丁を傷めてしまいます。砥石の水分を枯らさないために、

・研いでいる最中も乾かないように水をかける

この2つの作業は必須です。

研ぎ汁は流さない

砥石だけで研いでいると思いがちですが、実は「研ぎ汁」も大事。研ぎ汁の中には、細かい砥石のかけらがたくさん含まれています。

このかけら達が包丁の刃先にくっついたり、繊細に削ったりしてくれて、キメ細やかな刃先を作っていくのです。黒ずんでいるので汚れなどに見えてしまいがちなのですが、実はとても重要な役割をしています。そのため、研いでいる途中は、見た目が汚いからって捨てないてください。

ここまで包丁の研ぎ方を紹介しました。しかし、刃物にも寿命があります。いくら研いでも切れ味が悪いという場合、また持ち手と刃部分の結合部が錆びて持ち手がとれてしまった場合などは、正しく処分をし買い替えましょう。

おすすめの砥石・シャープナーを紹介!

今回は包丁の研ぎ方について解説していきました。最後におすすめの砥石とシャープナーを紹介するので、ぜひ購入の際は参考にしてみてください。

シャープナーってなに?

シャープナーとは、包丁の刃先を包み込むような形状をしたアイテムです。そのすき間に包丁を入れ、何度か動かすことで包丁を研ぎます。

砥石のように濡らしたりする必要はなく、研ぎたいときに刃を入れ、数回研ぐだけで切れ味が復活するので、愛用者が多い商品です。「それなら、シャープナーの方がラク」とつい思ってしまうのですが、シャープナーで研いだ包丁の切れ味は、すぐにもとに戻ってしまうというデメリットも。

また砥石を使った場合よりも、刃が傷みやすいという面もあります。そのため時間がない場合は、手ごろな価格の包丁を選んでシャープナー研ぎを。

包丁の品質にこだわりたい場合は、良い砥石を選び、自分で研いであげるのがおすすめです。

「貝印 コンビ 砥石セット」

貝印 コンビ 砥石セット

貝印のコンビ砥石セットは台座付き。この台座は合成ゴムのリブがついていて、作業中に滑りにくい作りになっています。また水やとぎ汁を受け止めるくぼみもついていて、キッチンを汚すことなく包丁を研げます。

砥石は台座にセットしたまま水切りや乾燥が可能。砥石初心者さんにも扱いやすいアイテムです。

「片岡製作所 ウォーターシャープナー」

片岡製作所 ウォーターシャープナー

シャープナーながら、水研ぎにも対応している片岡製作所のウォーターシャープナー。一般的なシャープナーよりも、包丁へのダメージが少なく、研ぎ味が長続きするという特徴があります。

両刃用の商品で、荒砥ぎ、中研ぎ、仕上研ぎに対応。 持ち手部分は、安全に使えるようにデザインされているので、初心者さんでも怪我なく使えます。

「貝印 ダイヤモンドセラミックシャープナー」

貝印 ダイヤモンドセラミックシャープナー

片刃の包丁を研ぐなら、貝印のダイヤモンドセラミックシャープナーを選んでみましょう。コンパクトな設計なので、収納の場所を取らない点も人気の理由です。

ダイヤモンド砥石とセラミック砥石を合わせることで、一般的なシャープナー以上の切れ味を実現してくれます。水なしで使えるので、気になったときにさっとお手入れできるのも嬉しいポイントです。

※本記事の内容は、本記事作成時の編集部の調査結果に基づくものです。

※本記事に掲載する一部の画像はイメージです。

※本記事の内容の真実性・確実性・実現可能性等については、ご自身で判断してください。本記事に起因して生じた損失や損害について、編集部は一切責任を負いません。

※記事で紹介した商品を購入すると、売上の一部がユアマイスター株式会社に還元されることがあります。

※本記事のコンテンツの一部は、アマゾンジャパン合同会社またはその関連会社により提供されたものです。これらのコンテンツは「現状有姿」で提供されており、随時変更または削除される場合があります。