振袖の簡単なたたみ方を写真付きで解説!帯や長襦袢のしまい方も一緒にチェック

振袖をいざ着たもののたたみ方がわからない…。初心者でもできる、振袖のたたみ方を写真付きで紹介します。またあわせて知っておきたい帯や長襦袢のしまい方も解説。特別な礼装、そして代々引き継がれるものだからこそ正しく、大切に保管したい振袖。ぜひ参考にしながら振袖を収納していきましょう。

本記事内ではアフィリエイト広告を利用しています

目次

振袖をたたむ前にやってほしいこと3つ

まずは振袖をたたむ前にしておきたいことについて紹介していきます。振袖を次に出したときにキレイに着るためには、振袖を着た後のアフターケアがとても大切です。振袖を着たら、次の3つの手順でアフターケアをしてください。

・汚れのチェック

・クリーニングに出す

湿気をとる

振袖を着たあと一番にしてほしいのは、湿気をとることです。着物にとって、湿気は大敵。長持ちのために、専用ハンガーにかけて湿気をとりましょう。

和装用 帯掛け付き 高級 きものハンガー 和装ハンガー 2本セット

こちらは袖までキレイにかけておける着物専用ハンガーの2本セットです。2本あれば、振袖と長襦袢を別々にかけておけるのでおすすめです。帯をかける帯かけがついていたり、竿が伸縮可能でサイズ調整ができたりと、高機能な着物ハンガーなのでひとつ持っていると便利です。

振袖、長襦袢、帯をハンガーにかけましょう。

あとは直射日光が当たらない、電気を消した風通しの良い部屋で、1~2日ほど干しておきましょう。

汚れのチェック

もう一つ欠かせないのが振袖の汚れチェック。振袖で汚れがつきやすいのは、

・衿

・袖の一番下の部分(袖底)

・裾

の3箇所なので、この部分は重点的に確認しましょう。シミは時間が経つほど落としにくくなってしまうので、早めに対処することが大切です。

振袖の場合、あまり自分での処理はおすすめはしませんが、自分で染み抜きをする方法もあります。くわしい染み抜きの方法はこちらを参考にしてみてください。

着物の染み抜きは乾かし方がコツ?5種類の汚れなら自分で落とせる!

自分で染み抜きするのは不安という場合は、早急にプロのクリーニング業者さんに依頼をしましょう。

クリーニングに出す

振袖に汚れがついているときは、汚れの種類や汚した場所によってお手入れが変わってくるので、

・何の汚れか

・いつついた汚れか

・汚れたときに何らかの処置をしたか

をきちんと覚えておいて、クリーニング業者さんに伝えるとスムーズ。汚れが落ちる可能性も上がります。振袖にシミなどの汚れがなかった場合でも、汗をかいていたものをそのままにしておくと変色してしまう可能性も。当分着る予定がないのなら、長襦袢と一緒にクリーニングに出してしまうことをおすすめします。

着物のクリーニングは、普通の洋服とは異なり1ヶ月以上時間がかかることが多いため、もしまたすぐに着る予定がある場合は注意をしましょう。

初心者必見!振袖のたたみ方を写真付きで徹底解説!

振袖がキレイになったらいよいよたたんでいきます。写真付きで解説するので、ぜひ参考にしてみてください。

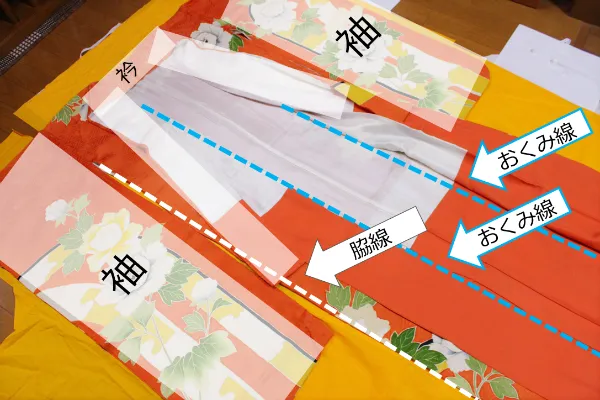

各部分の名前紹介

まずは、たたみ方の中で振袖の部位の名前がいくつも出てくるので、先にチェックしておきましょう。なかでもあまり知られていないのが、おくみ線です。

振袖の前身頃(まえみごろ)の重ね合わせられる部分に縫いつけられている、細長い布のことをおくみといいます。おくみは上は衿(えり)から、下は裾(すそ)まで続いています。そのおくみと、前身頃の境目の部分が、おくみ線です。

たたみ方は写真を使って解説していきますが、分からなくなったら各部分の名前紹介も確認してみてください。

振袖の簡単なたたみ方

これから紹介するのは一般的な着物を畳む「本畳み」と呼ばれる畳み方です。ちなみに長襦袢を畳む場合は「襦袢畳み」という畳み方でまたやり方が違います。詳しいたたみ方はこちらの記事で紹介しているので、ぜひ参考にしてみてください。

長襦袢のたたみ方を写真でわかりやすく解説!半衿のお洗濯もご一緒に

振袖を頭の方が左、裾(すそ)が右になるようにして、キレイにのばした状態で自分の前に置いてください。また、振袖は大切な衣装なので、下に布などを敷いてから置くのがおすすめです。

自分から見て手前側にある前身頃を、脇線(わきせん)で折りこんでください。正しく折ることができていれば、振袖を着たときに外側になる表面が見えているはずです。

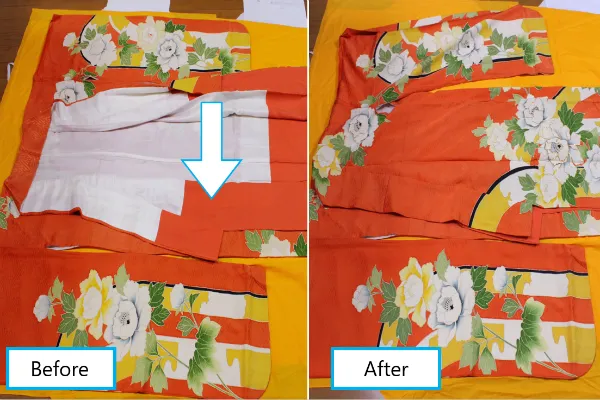

左の写真のように、手前側の前身頃のうち、おくみと衿(えり)の部分をおくみ線で手前に折ります。正しく折れていれば、おくみの部分で、振袖を着たときに内側になる裏面が見えているはずです。

また今回は、振袖の衿の、首の後ろになる部分も折り込み、右の写真のようにします。

左の写真のように、自分から見て奥側にある衿を手前側にある衿の上に、そして奥側にあるおくみを手前側にあるおくみの上に重ねます。右の写真のように、ぴったり合わせてください。

身頃がだぶついても、気にしなくて大丈夫です。

奥側の脇線を持って、自分の方に引き寄せてから、手前側の脇線に重ねましょう。ここでも裾の方から衿の方へ重ねていきます。そして、最後に4の写真のように袖(そで)と袖も重ねます。

振袖が全体的にぴったり重なるように、シワなどを伸ばして整えましょう。

上側になっている袖を、袖がついている位置から奥へ折り返し、右の写真のようにします。

折った袖の上にかぶせるようにして、振袖の身頃を半分に折ります。右の写真のようにできればOKです。

たたんである振袖の見頃部分の両端をしっかりと持って振袖を裏返し、まだ折っていない袖(そで)をかぶせます。

裏返すときに全体が崩れてしまうことがないように、振袖をしっかりつかんで裏返してくださいね!

これでキレイに振袖をたたむことができました。

振袖の正しい保管方法とは?

振袖をキレイにたたむことができたら、正しく保管をしていきましょう。振袖をしまうものとしては、桐たんすが最適です。たんすは上の段ほど湿気がたまりにくいため、良い着物は上の方の引きだしにしまうようにしてください。

桐たんすがなく衣装ケースにしまう場合は、ちょっとした工夫で振袖を綺麗な状態で保管できます。それは、すのこを敷くこと。中にすのこを敷いて、すのこの下に除湿剤や除湿シートを入れると効果的です。

防虫剤・除湿剤について

振袖をしまうときには防虫剤や除湿剤も一緒に入れておくと安心です。防虫剤を入れるときは、きもの用防虫剤を直接きものに触れないようにして入れます。たとう紙の四隅に乗せておくのがおすすめです。

ひとつ注意したいのは、2種類以上の防虫剤を一緒に使わないでほしいということ。場合によっては化学反応を起こしてシミや変色の原因になることがあるので、気を付けましょう。

除湿剤は、湿気対策として必須のアイテム。「着物専用」の除湿剤を使うのがおすすめです。

きものの友 着物 和装用防カビ乾燥剤 シートタイプ タンス 引き出し 衣装箱用

このシートタイプの乾燥材は、天日干しするだけで簡単に再生するので、繰り返し使えるというコスパの高い商品。防虫剤との併用もできるものなので、ひとつ持っていると便利なアイテムです。

振袖のたたみ方と一緒に知っておきたい小物のしまい方

振袖を着るときに必要な帯や草履、半衿などの小物も正しくお手入れをして収納することが大切。ここからはそんな小物のお手入れ方法を紹介します。あわせてチェックしておきましょう。

帯のお手入れ

帯は基本的に洗うことができないもの。ですから、洗わずにお手入れをしていきます。

・ハンガー

・当て布

乾いたタオルを使って、汗や汚れを取りましょう。

ハンガーにかけて一日くらい陰干しをし、湿気を取ります。

シワがある部分に当て布をして、アイロンをかけてください。

帯のしまい方

帯の手入れがすんだら適当な大きさにたたむか、巻いて収納をしましょう。特別決まったたたみ方がないので、収納場所に合った方を選んでください。

帯締めのお手入れ

房つきのものは、房をくしでとかして整えておきましょう。しまうときは和紙や薄紙で巻き、箱に入れてしまってください。

草履のしまい方

次に草履のしまい方を解説していきます。草履は素材によってお手入れの手順が異なるので、注意が必要です。今回は

・合皮皮革

・裂地

・爬虫類

の4つの素材について、それぞれお手入れの方法を紹介します。ただし、どの素材も乾かすことから始めるのは共通事項。

まずは草履のつま先を上にして壁などに立てかけ、日陰で1~2日乾かしてください。草履は雨の日に履いて濡れたわけでなくても、湿気が含まれていることが多いので、必ず乾燥させましょう。

エナメル素材の草履のお手入れ

まずは、光沢感が魅力のエナメル素材のお手入れの方法を紹介します。

・エナメル専用クリーナー

コロンブス オーバルエナメルクリーム 50ml

こちらはエナメル革靴専用のゼリー状お手入れクリーム。特殊シリコンによりベトつかず、エナメル革独特の透明度の高い光沢を維持してくれます。透明なゼリー状なのでどんな色のエナメル靴にも使えて、ひとつ持っていると便利なケアアイテムです。

エナメル専用クリーナーを柔らかい布に含ませ、草履の汚れを落とします。

柔らかい布で、乾拭きしてください。

合成皮革

草履のなかではリーズナブルな、合成皮革の草履。気軽にはけて活用することが多いからこそ、汚れやすいもの。きちんとお手入れして、より長持ちさせましょう。

水気を固く絞った布で、拭きます。

乾いた布で、乾拭きします。

裂地

裂地(きれじ)とは、織物のこと。華やかで人気の草履です。織物の草履のお手入れ方法は、ブラシを使ったお手入れになります。

柔らかいブラシを使って、汚れを落としましょう。

爬虫類(ワニ革など)

素材と色味が個性的で、はくだけで雰囲気がでる爬虫類をつかった草履。おしゃれ着として使われることが多いこちらも、しっかりお手入れしましょう。

乾いた柔らかい布でよく拭き、汚れを落としましょう。

振袖を持ち運ぶときはどうする?

今回は振袖のたたみ方や、そのほかの小物のお手入れ方法を紹介しました。最後に着付け先に振袖を持っていくときの、運び方を紹介。予備知識として覚えておくと便利なので、簡単に解説していきます。

どんなバッグを使えばいい?

運ぶときに使えるアイテムもさまざま。案外身の回りにあるもので済ませることもできます。それぞれ特徴があるので、それぞれ紹介していきます。

着物バッグ

おすすめは専用品としてつくられている着物バッグ。普通のバッグとは違い、中に振袖を固定するバンドなどが付いています。これにより、多少の揺れでは形が崩れないようになっているのです。

着付けに必要な小物を入れられる専用の収納が用意されているものも多く、とっても便利。大荷物にならずこれ一つにまとめられるので持ち運びやすいアイテムです。

キャリーケース

着物バッグより身近なアイテムがキャリーケース。中にバンドがある点や、持ち運びがしやすい点は同じなので代用が可能です。しかし容量が大きい分隙間が多く、せっかく綺麗に収納できても移動中にシワができてしまうことも。

対策として、タオルや新聞紙などを使って隙間を作らないようにしておきましょう。

風呂敷

昔ながらの風呂敷も、持ち運びの選択肢の1つ。入れ方も簡単で、長襦袢の上に着物や小物を乗せて包むだけ。それになんと言っても、使った後コンパクトにまとまるのがメリットです。

成人式などの特別な日は、美容院も大変混雑します。そこへきてキャリーケースなどを持っていけば、店内のスペースもいっぱいです。風呂敷であれば、振袖を出した後はコンパクトにたためるので場所を取りません。

振袖を持ち運ぶときの注意点は?

共通して言える注意点は、移動中の揺れです。どんなに丁寧にいれても、移動中寄ってしまえばシワになってしまいます。できるだけ揺らさないようていねいに運ぶことが大切です。とくに風呂敷は、水平に保つことを意識しましょう。

※本記事の内容は、本記事作成時の編集部の調査結果に基づくものです。

※本記事に掲載する一部の画像はイメージです。

※本記事の内容の真実性・確実性・実現可能性等については、ご自身で判断してください。本記事に起因して生じた損失や損害について、編集部は一切責任を負いません。

※記事で紹介した商品を購入すると、売上の一部がユアマイスター株式会社に還元されることがあります。

※本記事のコンテンツの一部は、アマゾンジャパン合同会社またはその関連会社により提供されたものです。これらのコンテンツは「現状有姿」で提供されており、随時変更または削除される場合があります。