日立製作所R&Dチームが思い描く「リペア社会」。作り出したい10年後の未来とは?

日立製作所研究開発グループデザインセンタは、リペア社会をデザインする「サーキュラーデザインプロジェクト」に取り組んでいます。

2025年3月19日、東京都港区のレンタルカフェスペース「SHIBAURA HOUSE」で、同プロジェクトの取り組みの1つである「なおスト」の実証実験が行われました。そのときの様子をワタシト編集部がレポートします。さらに、プロジェクトの目的や取り組みについて、同グループのみなさんに話を聞きました。

リペアを身近にする「なおスト」

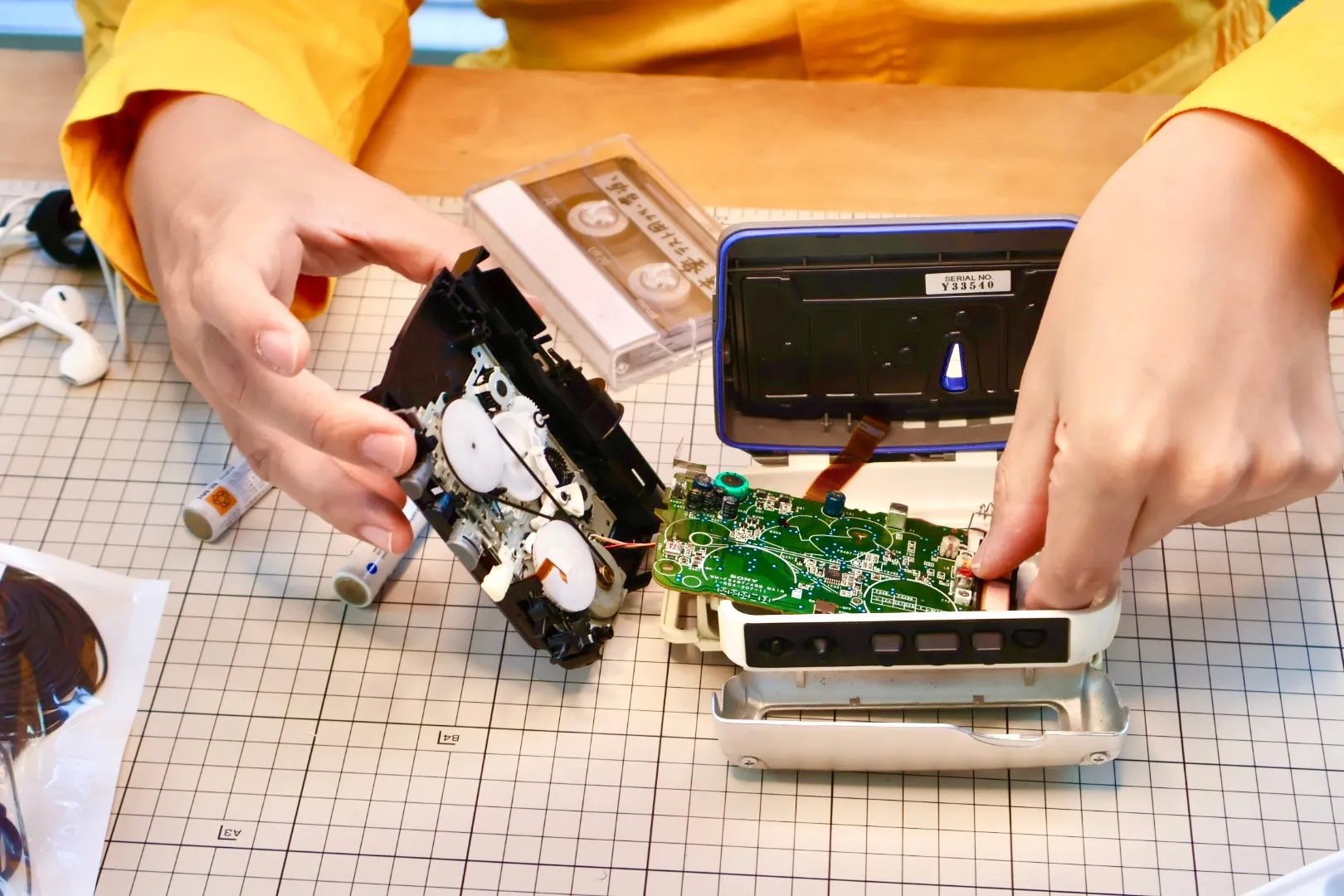

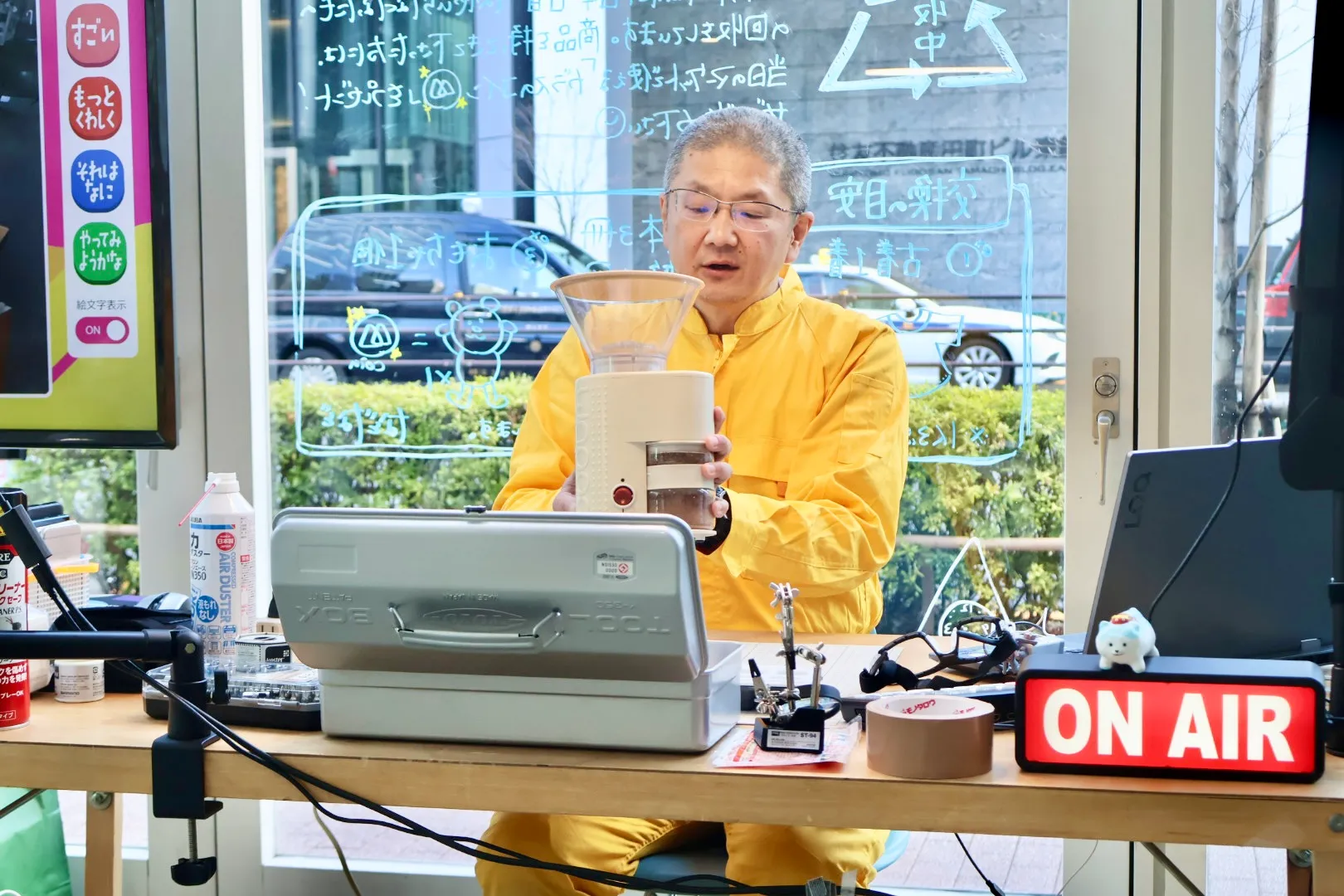

「なおスト」は、小型家電のリペア(修理)作業をカフェで行い、その様子をストリーミング配信する実証実験です。今回実際にリペアするのは、スマートフォン、小型扇風機、カセットプレーヤー、コーヒーグラインダーなど、私たちにとって身近なアイテム。

リペアする箇所の目処をつけて、分解していきます。慎重に基盤を取り外してゴムを取り替えていく様子に、見ているこちらもドキドキします。

興味を持って立ち寄ってくれたお子さんがリペアの様子をじっと眺めたり、ガラス張りの建物の外から多くの方が足を止めて様子を覗いたりしていました。

ストリーミングを視聴している方も参加できるように、押すと画面上に反応が映し出されるボタンも用意されています。会場の見学者のみなさんが興味津々でボタンを押していました。

無事に動くようになりました!ちょっとしたパーツを取り替えるだけで動くようになるんですね。

コーヒーグラインダーのリペアでは、内部に入っているコーヒーカスを丁寧に除きつつ、部品を取り替えるためにハンダ付けまで行います。

残念ながらコーヒーメーカーは動くようにはなりませんでしたが、これもリペアの醍醐味。リペアをしているところを見ていると、「壊れたら捨てて、すぐに新しいものを買う」という消費行動に疑問を持つようになりますね。

リペアが当たり前の社会を作るために

ーーリペアの様子を見せていただき、ありがとうございました。まずは、日立製作所がサーキュラーデザインプロジェクトの取り組みを始めた経緯とその目的を教えてください。

「欧米ではメーカーに対して「リペアビリティ(リペアしやすい設計)」を義務化する動きが始まっています。日本においては、まだその大きな流れはきていません。しかし、将来的には日本企業も世界の流れに則って、リペアしやすい製品設計が必要になる可能性があります。それによって『モノを長く使う』意識が高まっていくと考えています。

そんな世界的な流れを汲み取り、リペアが日常的に行われる「リペア社会」をデザインする目的で、私たち日立製作所研究開発グループでは3年前からサーキュラーデザインプロジェクトを始めました。

日立製作所はメーカーですから、設計・開発・製造などを担う事業部門が製品のライフサイクル設計などについては直接担当しています。研究開発部隊の私たちは、すぐに使えるサービス・製品を作るのではなく、リペアに対する人々の認知の向上や価値観の醸成に働きかけようと考えました」

ーーそのための活動の一つが「なおスト」ですね。

「はい。リペアが当たり前の未来を作るための第一歩として、『なおスト』で実証実験をすることにしました。カフェのような日常生活の場所でリペアを見かける機会やオンラインでカジュアルに視聴できる機会があれば、リペアへの興味・関心は集まるのではないかと考えたんです。お子さんたちへの情操教育になるのはもちろん、参加してもらうことで大人にも感じるものがあると思います」

ーーリペアしている様子を見ていたら、「壊れたら捨てる」が当たり前になっている自分に気づかされました。

「『なおスト』ではストリーミング配信も行っています。配信をすることで、現地に来なくてもリペアの様子が見られます。チラッとでも良いので見てもらい、リペアを身近に感じてもらいたいです。

リペアの様子を見ることが何か新しいアイデアを得るヒントになったり、視聴しながらリアクションをすることで、よりリペアが自分ごとになったりするといいですね。今回は、日立製作所の社員でリペアをしましたが、今後は社外の人たちも巻き込んで、取り組んでいきたいと思います」

手を動かすと愛着がわき、大切にするようになる

ーーリペアの未来はどうなっていくと思いますか?

「これまでにもさまざまな角度からフィールドリサーチや実証実験を行ってきた過程で、『手を動かす』『愛着』というのがキーワードになりました」

ーーなぜその2つがキーワードになったのでしょう。

「自分で手を動かすことで、より商品に対する愛着がわくことに気づいたからです。例えば、製品をリペアしようと思うと、一般的にはメーカーに依頼することになります。製品を工場に送ると、リペアされて戻ってきますよね。リサイクルと同様、リペアの工程は一般消費者にはまったく見えません。

また、リペアを依頼したら、思ったよりも修理代が高くて、新品を買った方がいいと判断するケースも多いと思います。経済的合理性が重視され、大量生産と大量消費が当たり前な現代においては『壊れたら捨てて、新しいものを買う』のが普通です。そんな経済的合理性を乗り越えるためには、製品を使うことを通して『好き』『大切』『楽しい』『かっこいい』などの、感情を生み出すことが肝心だと考えます。

壊れたときにリペアし商品にみずから関わることで、愛着が生まれます。愛着が生まれると、大切に、長く使おうと考えるようになりますよね。その結果、また壊れても再びリペアするようになり、好循環が生まれるのです」

リペアをとおして、人々の関わりを強固に

ーー取り組みを始めてから数年経ち、どのような反響がありますか?

「リペアの認知を向上し、人々の価値観のアップデートする取り組みに、賛同してくれる方が増えてきました。プロジェクトを始めたころは、サーキュラーエコノミーというテーマが大きくて、どこから着手すればいいのかわかりませんでした。また、誰がどんな困りごとを持っているのかもわからなかったのです。

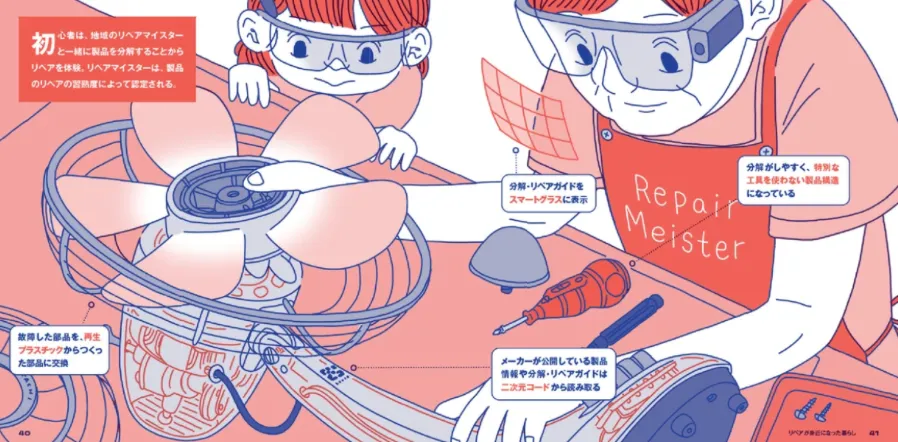

そこで、自分たちの取り組みに関する冊子『リペア社会をデザインする』を作って紹介したり、noteで取り組みや考えを発信したり、研究内容をまとめて学会に出たり、一緒にプロジェクトに取り組んでいる武蔵野美術大学のトークイベントに登壇したりしました。

積極的に発信し、社内外のたくさんの方と話すことで、だんだんと形になってきました。フィードバックやコメントをもらうことで事業化のヒントを得ることも多く、今後も多くの人と関わりながら進めていきたいと思います」

ーーさらにリペアを広げるために、どのような取り組みをしていく予定ですか?

「モノをリペアするのが得意な人がいて、その人が地域社会のハブになるような社会を作りたいと思っています。リペアが得意な人のところに、リペアをして欲しい人たちが集まってくることで、人々の居場所が増えるイメージですね。

例えば、今回のようにカフェでリペアに取り組めば誰もが立ち寄れるようになるし、カフェを利用する方がリペアを身近に感じるようになります。日本の社会の人々の繋がりを、より深めるような取り組みにしていきたいです」

◇◇◇

日立製作所研究開発グループデザインセンタ「サーキュラーデザインプロジェクト」のみなさんが描く「リペア社会」への取り組みには、サステナビリティだけでなく、人と人とのつながりや、モノへの愛着を育む視点が込められていました。

使っているものが壊れたら、リペアできるか考えてみてはいかがでしょうか。

ワタシトJOURNAL

ワタシト編集部が共鳴した、サーキュラーエコノミーの実現を目指す取り組みやプロダクトを訪ねていくシリーズ。アーカイブはこちらからご覧いただけます。

※本記事の内容は、本記事作成時の編集部の調査結果に基づくものです。